Щи ру: Русский народный быт — Щи.ру – Русский фольклор — Щи.ру

РазноеРусский фольклор — Щи.ру

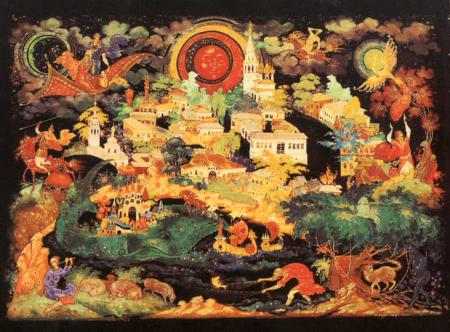

Народное творчество, фольклор — это отражение жизни руского народа, его историческое развитие. Словесные иллюстрации жизни народа разнообразны и насыщены. Русские эпические произведения представлены в былинах. Лирическая составляющая — предания и сказы.

Русские народные сказки, их основная мысль — учение о добре и зле, о справедливости. Знакомые с детства персонажи на собственном примере учат нас важным ценностям с самого детства. Также к народному фольклору относятся народная музыка, песни, танцы, игры, забавы, малые жанры устного творчества, что вместе выражает определяющую роль русской культуры.

Фольклор наглядно показывает нам, как создавался русский язык, все особенности нашего народа, его жизнь мы можем черпать в произведениях народного творчества.

Волшебные, бытовые, сказки о животных — в них оживают знакомые предметы, очеловечиваются звери, происходят чудеса. Любимые персонажи — привычные для русской природы жители леса и степи, царские особы, а также представители простого люда. Каждый в сказке обладает определенными чертами: храбрость и трусливость, жадность и щедрость, доброта и злобность олицетворены и показательны здесь.

Герои и персонажи русских народных сказок:

Справедливость торжествует в сказочном мире и дарит читателю веру в то, что добрые светлые силы обязательно будут победителями над злом.

Подробнее >>

Расцвет этого жанра приходится на XI— XVI века. Основным мотивом для творчества стала борьба русского народа с монголо-татарскими набегами. Русские воины всегда отличались храбростью и бесстрашием, справедливостью к врагам, любовью к Родине. Их воинская доблесть запечатлена в былинах. Это поучительные песни, в которых отображена жизнь того периода на Руси.

Герои и персонажи русских былин:

Главные злодеи русских былин:

Жизнь русских богатырей окутана подвигами и благородством, которые для нас служат примером для подражания.

Подробнее >>

С самых истоков русского фольклора получили распространение в народе такие малые жанры, как весёлые прибаутки с потешками, задорные частушки, скороговорки, мудрые пословицы, да поговорки. Многие из них мудрости поучат, некоторые советом подскажут, какие рассмешат-потешат, а другие добрым словом прибодрят.

Малые жанры устного народного творчества:

Подробнее >>

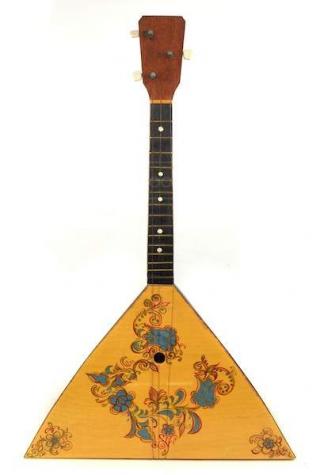

Древние славяне использовали предметы с извлечением музыкальных звуков для проведения обрядов и праздников. Со временем музыкальные инструменты улучшались, многие из которых прошли сквозь историю и до нашего времени. В русской культуре среди славянских музыкальных инструментов вышли и традиционные русские народные инструменты: балалайка, гармошка, дрова и деревянные ложки.

Русские музыкальные инструменты:

- Балалайка

- Гусли

- Рожок

- Домра

- Баян

- Русская гармонь

- Бубен (и бубенцы)

- Дрова

- Свистулька

- Трещотка

- Деревянные ложки

Подробнее >>

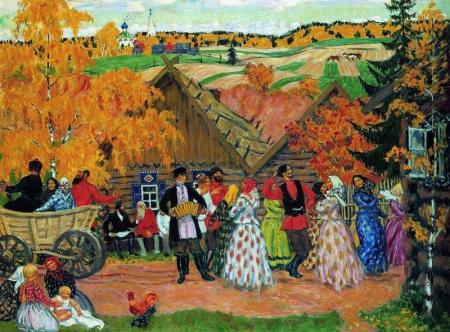

Отличительная черта русских народных танцев их самодеятельность, открытость душой и песнопение. Так основным народным танцем стала пляска, у мужчин с активным жестиулированием руками и движением ног, а у женщин с более плавными движениями, кокетливыми взглядами и поклонами. Также русские юноши и девушки водят хороводы, что характерно русской открытостью и задорным настроением.

Основные русские народные танцы:

- Русская народная пляска

- Русский хоровод

- Русская кадриль

Подробнее >>

Дружелюбный нрав и широта души подталкивает на веселье, особенно во время праздников и народных гуляний, которые сопровождаются задорными играми и народными забавами. Игры бывают с определенными строгими правилами, а бывают простые и шумные для большого количества участников, например, ручеёк с хороводом или взятие снежного городка.

Игры и забавы русского народа:

- Бабки

- Городки

- Лапта

- Ручеёк

- Горелки

- Прятки

- Ладушки

- Взятие снежного городка

Подробнее >>

Изучение русского фольклора делает нас близкими к истории родного края и народа. Светлого будущего не бывает без уважения к прошлому. В кладези народной мудрости мы найдем советы предков, их послания к будущим поколениям. Красота русской речи в сочетании с глубокомысленностью морали делает русское народное творчество особенно ценным и нужным для всех.

Истоки фольклорных жанров:

Подробнее >>

Русские народные промыслы — Щи.ру

Русские народные промыслы — особое творчество, сложившееся городах и сёлах России, чаще всего представленное фигурками или росписями на тему народного быта или фольклорных сюжетов. Это национальное достояние русского народа.

Русские игрушки в виде людей, животных или сказочных сцен раньше изготавливались в магических и обрядовых целях, особенно на Севере и в Центре России. Некоторые промыслы существуют уже 700 лет, например филимоновские игрушки-свистульки, которые изготавливаются из глины с последующими росписями. Также с XV-XVI веков берет начало знаменитая глиняная дымковская игрушка, а в XVII веке с селе Богородское Сергиево-Посада появились деревянные, известные как богородские игрушки.

Основные игрушки русского народного промысла:

В раздел >>

Домашнюю утварь традиционно можно было расписывать, так у обычных хозяйских предметов появился узнаваемый национальный рисунок — роспись. Из известных способов росписи Палехская, их мотивы различны – от библейских сюжетов и ликов святых до картин из реальной жизни или сказок. Стиль сложился в XVIII веке. Особенно хорошо смотрится на шкатулках. Жостовская роспись берёт начало в деревне Жостово. Существует с 1825 года. Основной узор – цветы. Подходит для росписи посуды и деревянных ложек. И уникальная бело-голубая гжельская роспись керамики и фарфора, в основном посуды и фигурок.

Основные росписи русского народного промысла:

В раздел >>

Народные мотивы в промыслах – не только традиция, но и украшение повседневного быта. Некоторые русские ремёсла знают все, матрёшки — деревянные куклы специфической формы разных размеров, но есть и другие: шерстяные платки (Оренбург славится ими с XVIII века), тульские пряники (они покрыты глазурью и начинены повидлом или сгущёнкой) и самовары фабрики П. Н. Фомина, известной с 1870 года (каждый слышал пословицу о поездке «в Тулу со своим самоваром», каслинское литьё – специфические чугунные статуэтки (делаются в г. Касли Челябинской области).

Основные ремесла русского народного промысла:

В раздел >>

Русская культура богата не только поэтами, писателями и композиторами, но и особыми народными промыслами, известными и в России, и за её пределами. Очень важно, что все они не только существуют, но и остаются популярными в наши дни.

Русские народные праздники и традиции — Щи.ру

Русский народ бережно чтит традиции, созданные предками в течении веков. В бытовых занятиях и праздничных торжествах, в важных жизненных событиях прослеживается отпечаток обычаев. Порядок действий. стихи и песни, атрибуты, поговорки, кухня — каждая традиция и праздник, созданные народом, имеют свои особенности.

Традиции, в которых смешались язычество и христианство, домашний уют и воинские подвиги, великодушие и жизнерадостность, сопровождали русских людей от рождения до заката жизни. Душа русского народа запечатлена в этих обычаях.

Праздники на Руси любили, готовились к ним усердно. Празднование проводилось всем селением, сопровождалось обрядами, праздничными блюдами, народными гуляньями. Круглый год трудовые будни русского народа были разбавлены праздничными событиями.

Православие, пришедшее на Русь, не смогло до конца искоренить языческие традиции наших предков. Поэтому, в некоторых праздничных обрядах, смешаны различные верования. Особенно заметно это в таких моментах, как святочные гадания, языческие празднования дня святого Иоанна (день, известный в народе, как Ивана Купала), проводы зимы в преддверии Великого поста — Масленица. В конце лета, сбор урожая традиционно ассоциируется с чередой великих праздников — Спасов.

Эта удивительная парадоксальность живет, благодаря традициям — после службы в церкви, народ шел на гулянья, смысл которых, порой, откровенно языческий. Рядом с верой в Бога, удивительным образом уживалось поклонение силам природы, а иногда и нечисти.

Основные русские праздники на Руси:

Зима

Весна

Лето

Осень

В раздел >>

Не только праздники, обычная жизнь русского народа, также сопровождается влиянием традиций. Поход в баню, русская чайная традиция, встреча гостей — ежедневная жизнь полна уважения к предкам, ведь именно благодаря ей, традиции живы.

Особенное событие в жизни каждого человека — свадьба, также тесно связано со старинными обычаями. В обрядах прослеживается трепетное отношение к семейной жизни, важность родительского благословения на брак и другие моральные и духовные ценности.

Основные русские традиции:

В раздел >>

Кулинарные традиции нашей Родины прошли долгой путь становления, сформировавшись в итоге в уникальный пласт национальной культуры, приводящей в восхищение гурманов всего мира, которые попробовав хотя бы один раз знаменитые щи или пельмени, навсегда отдают им свою любовь и расположение.

Основные блюда русской кухни:

Первые блюда:

Вторые блюда:

Третьи блюда:

В раздел >>

Вся жизнь русского человека сопровождается влиянием древних традиций, это заложено в нас вместе с воспитанием, русским духом. Любовь к родной стране и уважение к богатому прошлому — вот основа, благодаря которой, эти обычаи до сих пор с нами.

Русские народные музыкальные инструменты — Щи.ру

Обилие духовых, струнных и ударных инструментов говорит о культурном богатстве древних русских. Впитывая звуки природы, народ создавал из подручных материалов нехитрые трещотки и свистульки. Каждый ребенок на Руси обладал навыками изготовления и игры на простых музыкальных инструментах. Это было неотъемлемой частью народной культуры и быта со времён Древней Руси. Многие из них используются по сей день в неизменном виде – иные были усовершенствованы и легли в основу народных оркестров.

Русская народная музыка (инструменты):

Балалайка

Балалайка стала символом русской культуры. Это трёхструнный щипковый инструмент с треугольной декой. Первые упоминания инструмента датируются XVII в. но массовое распространение инструмент получил только спустя сотню лет. Классическая балалайка произошла от восточнославянской домры с двумя струнами и округлой декой.

Статус народного инструмента был присвоен ей неспроста. Корень слова балалайка такой же, как в словах балакать или балаболить, которые означают бессодержательный, ненавязчивый разговор. Так и инструмент чаще всего выступал аккомпанементов для досуга русских крестьян.

Гусли

Ещё один струнный народный щипковый инструмент, но гораздо старше балалайки. Первые исторические свидетельства использования гуслей относятся к V веку. Предок инструмента точно не установлен, но, согласно наиболее распространённой гипотезе они произошли от древнегреческой кифары. Существовало несколько типов гуслей с резонатором различной формы и количеством струн от 5 до 30.

Гусли всех типов (крыловидные, шлемовидные, лироообразные) использовались для аккомпанемента голосу солиста, а музыканты назывались гуслярами.

Рожок

Небольшой мундштуковый духовой инструмент со раструбом на конце ствола и шестью игровыми отверстиями (одновременно название группы духовых инструментов). Традиционный рожок вырезался из можжевельника, берёзы или клёна. Ансамблевая и танцевальная разновидность инструмента произошли от сигнальных рожков пастухов и воинов, которые аккомпанировали и досугу, и работе.

Первые сведения о рожках, зафиксированные на бумаге, датируются XVII веком, но фактически их начали использовать гораздо раньше. С XVIII века появляются упоминания о рожковых ансамблях.

Домра

Традиционный славянский щипковый струнный инструмент – прародитель балалайки. Принципиальные отличия от первой от последней заключаются в конфигурации деки (овальной и треугольной соответственно). Широкое распространение получила в XVI веке, предположительно эволюционировав из монгольских двухструнных щипковых инструментов.

Существуют трёх- и четырёхструнная версия инструмента. Домра считалась инструментом путешествующих скоморохов (игрок на домре — домрачей).

Баян

Баян – русский народный музыкальный инструмент с баварскими корнями. Конструктивной основой для него послужила гармоника. Первый инструмент был создан мастером Мирвальдом в 1891 году, а уже в следующем баяны появились и в России. Однако название инструмента впервые упоминается в 1903-м году (до этого он назывался хроматической гармонью).

Это сольный концертный или ансамблевый инструмент. Однако нередко он аккомпанирует и народному досуга на общественных гуляниях или семейных праздниках.

Русская гармонь

Ручная гармонь пришла в русскую музыкальную культуру вместе с нашествием монголо-татар. Её прародителем стал китайский инструмент шен. Китайский прародитель прошел долгий путь из Азии в Россию и Европу, но массовую народную любовь гармоника получила после 1830-х годов, после открытия первого производства. Но даже при наличии поставленного производства большую часть инструментов изготавливали народные мастера, что способствовало широкому конструктивному разнообразию.

Бубен

Установить время и место появления бубна как музыкального инструмента практически невозможно – он использовался в различных обрядах многих народов. Обрядовые бубны чаще всего представляют собой кожаную мембрану на круглом деревянном каркасе – обечайке. На обечайку русских музыкальных бубнов часто подвешивались бубенцы или круглые металлические пластины.

На Руси бубном назывался любой ударный музыкальный инструмент. Четко выделяется ратный и обрядовый бубен. Именно они послужили основой для бубнов музыкальных, используемых во время выступлений скоморохов и других увеселительных мероприятий.

Дрова

Ударный инструмент с говорящим названием дрова «вырос» из обычной вязанки дров. По принципу действия он схож с ксилофоном. Звук извлекается специальной колотушкой из деревянных пластин. В нижней части каждой пластины выбирается углубление, от глубины которого зависит высота звука. После настройки пластины лакируются и собираются в связку. Для изготовления дров используется высушенная берёза, ель и клён. Кленовые дрова считаются самыми благозвучными.

Свистулька

Небольшой керамический духовой инструмент – свистулька – часто снабжался декоративными элементами. Особо популярны были свистульки в виде птиц с декоративной росписью. Предпочитаемые существа и орнаменты часто указывают на регион изготовления инструмента.

Свистульки издают высокие трели. В некоторые виды свистулек заливается вода и тогда трели получаются с переливами. Создавались свистульки как детские игрушки.

Трещотка

Ряд деревянных пластинок, скрепленных шнурком, это и есть славянская трещотка. Встряхивание такой связкой создаёт резкие хлопающие звуки. Трещотки изготавливаются из прочных пород древесины – дуба, к примеру. Для увеличения громкости между пластинами вставляются прокладки порядка пяти миллиметров толщиной. Использовался инструмент на ярмарках и народных гуляниях для привлечения внимания к тому или иному выступлению.

Деревянные ложки

Ещё один символ русской культуры – деревянные ложки. Это единственный ударный инструмент, которым можно есть. Древние русские использовали ложки для извлечения ритмических звуков не меньше, чем для еды. Ложки из разных пород древесины с характерной росписью используется в комплектах от двух до пяти. Наиболее распространён вариант с тремя – две зажаты в левой руке ложкаря, а третьей он ударяет по нижним сторонам черпаков.

Русский народный костюм — Щи.ру

Русский народный костюм. Одежда, в которой отразились обычаи русского народа, его история и деятельность. Комплекты вещей для будних дней, работы и праздничных выходов. Костюмы, за облачение в которые при въезде в Петербург времен Петра I Алексеевича взималась пошлина.

Русский народный костюм со времени своего появления пережил многое, неизменным во все времена оставалось одно правило – многослойность наряда. Это требование предъявлялось и к женским, и к мужским вещам. Чем зажиточнее был русский человек, тем в большее число слоев одежды он облачался. Праздничное одеяние богатой женщины могло состоять из двадцати вещей, для повседневного комплекта хватало и семи элементов.

Традиционный мужской костюм для летней поры состоял из нескольких вещей. Основа его – рубаха, чаще всего без ворота. Богатые мужики и бояре носили ее строго под низ всего наряда, для бедных крестьян она была верхней и, по сути, единственной одеждой.

Рубаха с воротом и вырезом в области груди называлась косоворотка, она украшалась вышивкой или ткаными рисунками. Традиционные цвета косоворотки – белый, синий и красный. В отличие от нижней рубахи, косоворотка в онучи и порты не заправлялась, ее нужно было подпоясывать.

Поверх рубах крестьяне надевали зипуны с вышивкой и без отложного ворота, а боярам было положено дополнять комплекты кафтанами. Зипуны у них играли роль современной жилетки.

Основные детали русского народного костюма добр молодцев:

- Мужской головной убор русского народного костюма

- Русская народная мужская рубаха

- Штаны русского народного костюма

- Русские народные мужские сапоги

В раздел >>

Основой женского народного костюма также являлась рубаха. Этот элемент одеяния шился из льняного и хлопчатобумажного сукна. Для рубах богатых использовался натуральный шелк. Все рубахи были традиционных белых и красных цветов, их украшали вышивки. Часто орнамент был плотным, а расцветка и мотивы отличались в зависимости от региона. Представители центральных и северных губерний щедро украшали свои рубахи золотой вышивкой, для губерний юга был характерен орнамент красного цвета. В Воронежской губернии рубахи вышивали черными нитями.

Поверх рубах женщины надевали свободный сарафан. Он также мог быть украшен вышивкой. Для пошива повседневных сарафанов и платья крестьян использовалось грубое сукно или ситец. Праздничные и богатые варианты сарафанов отшивались из парчи и шелка.

Замужние женины и девушки, которые были готовы к посватанию, могли носить поневу. Это вышитое полотно с завязками, которое отдаленно напоминает современную юбку с запахом. Сарафаны и понева дополнялись передниками.

Основные детали русского народного костюма красен девиц:

- Женский головной убор русского народного костюма

- Русский народный платок

- Русская народная женская рубаха

- Русский народный сарафан

- Русская народные женские сапожки

В раздел >>

Зимой поверх многослойных нарядов положено было надевать теплую, верхнюю одежду. Бедные слои населения носили шубы из овчины и заячьих шкурок. Бояре могли позволить себе изделия из соболя и куницы. Шубы – это длинная и тяжелая одежда, рукава которой были разрезаны до локтя. Носилось изделие мехом вовнутрь, снаружи его закрывало грубое сукно или богатая парча, что зависело от доходов владельца вещи.

Еще мужчины носили зимой кожухи. Это верхняя одежда, которая шилась из телячьих или овечьих шкур. Длина их могла быть короткой, примерно до середины бедра, либо в пол. Для женщин шились короткие душегреи. Дополняли они их меховыми шапками, поверх которых повязывали платки.

Основные детали русской народной зимней одежды :

- Русская народная шапка-ушанка

- Русский шерстяной платок

- Русская народная шуба (шубейка)

- Валенки русские народные

В раздел >>

На историю русского народного костюма оказывала влияние большая территория страны и разница в обычаях, быте и погодных условиях, а также запреты последнего царя Петра I Алексеевича на ношение народного костюма отдельными слоями населения или гостями Петербурга. И все же общие черты у костюма имеются: это многослойность, вышивка, длина костюмов и материалы, из которых они сшивались.

традиции и обычаи — Щи.ру

Чай — уникальный напиток, согревал наших предков долгими зимними вечерами, «прохлаждал» душным летним вечером на открытой веранде, собирал за общим столом гостей, друзей и всю семью. Чай попадал в Россию по суше из Китая и близлежащих восточных стран, наши предки знали и пили только два сорта чая: желтый и зеленый, сахар в него не добавляли. Может поэтому его долгое время не пили женщины, потому что после таких традиционных русских напитков как сбитень и мед, имеющих сладковатый привкус, чай казался терпким и непривычно горьким.

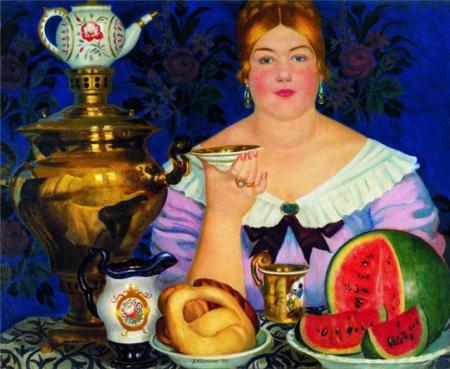

Дар Востока русскому народу

(Кустодиев «Купец»)

По официальным данным в 16 веке чай завозился на Русь посланниками с Востока в качестве дорогих подарков-гостинцев, в 70-х годах 16 века два казачьих атамана, побывавшие в Китае и попробовавшие там этот замечательный напитков, привезли в дар русскому царю немного драгоценного желтого чая. Позже в 17 столетии послы стали привозить подарки царю в виде нескольких десятков килограммов чая, постепенно этот напиток, который был оценен по достоинству за его способность дарить бодрость и бороться с сонливостью, распространился по всей территории русского государства и дошел до Сибири. Сначала его пили в царских хоромах: сам царь, бояре и их приближенные, потом он «дошел» до зажиточных дворянских и боярских домов, и к 19 веку стал повсеместным и доступным напитком для всех категорий населения того времени. В середине 19 века в Москве насчитывалось около тысячи специализированных магазинов продававших чай, именно тогда появилось расхожее выражение «гонять чаи», которое показывало насколько русский народ пристрастился к этому занятию. Затем по всей России повсеместно стали открываться чайные заведения, где за большим общим столом пили чай, делились мыслями и новостями, вели неспешные, степенные беседы. Уже к 20 столетию Россия занимала одно из первых мест в мире по употреблению этого удивительного бодрящего и тонизирующего напитка из чайных листьев.

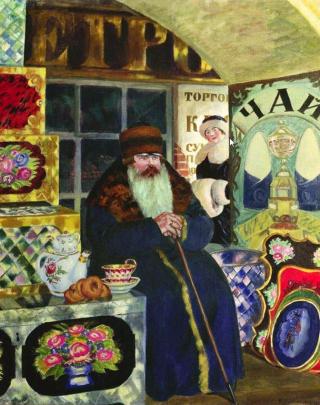

(Кустодиев «Трактирщик»)

Распространение этого напитка дало толчок к развитию смежных отраслей. Именно благодаря расширению употребления чая, началось разрастание производства тульских самоваров, которые ранее использовались для изготовления сбитня, широкую известность и популярность приобрел русский фарфор, идеально подходивший для проведения чайных церемоний. Самовар, как и фарфоровые сервизы, сохранились в истории нашей страны как неотъемлемые составляющие традиционного русского чаепития.

Русские традиции чаепития

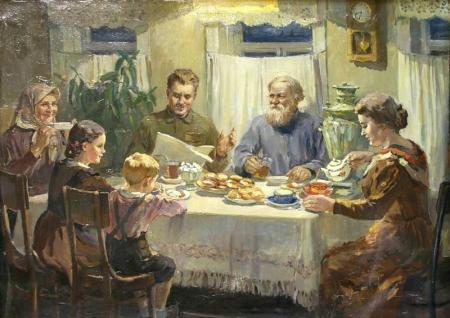

(Крестьянское чаепитие: Стожаров «У самовара»)

После того как чай стал частью жизни русского человека, процесс чаепития занял важное место в общественной жизни. На протяжении уже более 300 лет без него не проходит ни один семейный праздник, дружеская встреча или посиделки, за чаем делятся мнениями, спорят, обсуждают деловые вопросы и просто хорошо проводят время в кругу друзей и родных.

За долгое время появления чая на Руси и его широкого распространения от Москвы до Сибири установились определенные чайные традиции с уникальными особенностями, тонкостями и нюансами.

(Дворянское чаепитие: Коровин «За чайным столом»)

Для чаепития, которое обычно проводилось в семейном кругу, стол накрывался скатертью, в его середину ставился самовар, который был пузат, горяч и блестящ, его регулярно чистили и заботились о его «здоровье», он считался символом уюта и домашнего тепла, настоящим «хозяином» дома. Кроме самовара на столе стоял заварник для чая, который обычно был укутан грелкой, называемой «баба на чайнике», она могла быть исполнена в форме колоритной русской красавицы, сказочного персонажа или матрешки.

(Московская интеллигенция: Маковский «Утренний чай»)

Выставлялся на стол фаянсовый или фарфоровый сервиз, каждому участнику чаепития было предназначена чашка с блюдцем. Раньше в трактирах подвали чай в стеклянных стаканах с подстаканниками (чтобы пальцы не обжечь), отсюда еще одна традиция, которая считается исконно русской, пить чай из стаканов.

Также обязательным было богатое убранство стола, к чаю подавались различные сладости, выпечка, варенья, куски сахара и другие вкусности, предполагалось, что гость не должен уйти после чая голодным, тут срабатывало обычное для русских чувство гостеприимства, обязывающее накормить гостя «от живота».

(Чаепитие от души: Кустодиев «Извозчики»)

Чаепитие было долгим, продолжительным мероприятием, во время которого выпивалось шесть-семь чашек чая, при этом за русским чайным столом не полагалось хранить стойкое молчание, как это принято у китайцев и японцев, или вести чопорные аристократические беседы как в Англии. Главным атрибутом русской чайной церемонии во все времена было наличие теплой и душевной атмосферы, долгие, неспешные разговоры «по душам», принято было считать, что чай способен согреть не только тело человека, но и его душу.

(Чаепитие в СССР: Баюскин «За обедом»)

Чайные традиции в России имели огромное значение для всех слоев населения этой огромной страны, об этом можно судить по их разделению на отдельные субкультуры чаепития: дворянская, купеческая, мещанская и простонародная. Для купеческого чаепития, например, было обязательным наличие богатого угощения, для мещанского — культурная программа. Именно благодаря мещанским традициям чаепития появился новый жанр в музыке – русский романс.

Русская изба: внутреннее убранство — Щи.ру

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Сени

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени — это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей, именно здесь многие делали чуланы для продуктов.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись — это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол

Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах — лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты наши предки хранили в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

Добавить комментарий