Варнек строганов: Александр Григорьевич Варнек (1782-1843, Russian) – Строганов, Александр Сергеевич — Википедия

РазноеАлександр Григорьевич Варнек (1782-1843, Russian)

Автопортрет с палитрой и кистями в руке.

Александр Григорьевич Варнек (до 1833 года- Варник), родился 15(26) февраля 1782 года в Санкт-Петербурге в семье мебельщика-краснодеревщика Георга Дитриха Варника, переехавшего в Петербург из Данцига. Жизнь и творчество известного художника-портретиста, которого современники называли «русским Ван-Дейком», были почти целиком связаны с одним городом- Петербургом и с одним учебно-художественным заведением- Петербургской Академией художеств. С самого детства выказывая пристрастие к занятиям рисованием, юный Александр убедил отца определить его на обучение. В 1795 году Александр Григорьевич поступил в Императорскую Академию художеств. Занимался в классе портретной живописи у С. С. Щукина, пользовался советами Д. Г. Левицкого и Г. Ф. Дуайена. Во время учёбы выполнял заказы на портреты императора Александра I. За ученические работы неоднократно отмечался медалями, в 1800 году получил малую серебряную медаль, в 1801- большую серебряную медаль, в 1802- большую золотую медаль за программу «Портрет, представляющий живописца». В 1803 году был выпущен из Академии с аттестатом 1-й степени, здесь же он работал по окончании учебы: сначала в качестве пенсионера помогал профессорам, много писал («Портрет актрисы Е. И. Колосовой в костюме Артемиды», портреты молодых тогда художников Н. И. Уткина, А. В. Ступина, А. X. Востокова).

Портрет гравёра Николая Ивановича Уткина. 1802

Портрет Александра Христофоровича Востокова. 1803-1804

Портрет художника Александра Васильевича Ступина. 1804

Портрет драматической актрисы и танцовщицы Евгении Ивановны Колосовой, урожденной Нееловой (1782-1869) в костюме Артемиды. 1800-е

В 1804 году Варнек уехал в Италию, куда он был направлен в качестве пенсионера АХ.

Во время пребывания в Риме, занимался рисованием с античных скульптур и натуры, писал портреты и пейзажи. Именно здесь он создал своё первое программное произведение- «Автопортрет с палитрой и кистями в руке». Эта картина явилась одним из произведений нового художественного направления- романтизма, формировавшегося в Европе в первое десятилетие XIX в. Автопортрет был первым в создававшейся на протяжении последующих лет серии автопортретов- своеобразной «автобиографии в портрете», где художник представил себя в различных состояниях, позах, среди разнообразной обстановки и аксессуаров, в молодом либо зрелом возрасте.

Пейзаж в окрестностях Рима. 1809

Портрет Ивана (Яна) Осиповича Потоцкого. 1810

В 1809 возвратился в Россию. Был привлечён к работам по украшению Казанского собора в Петербурге, в котором выполнил образ «Святая Мария Магдалина» для иконостаса придела Рождества Богородицы. В 1810 году за парадный портрет Ивана (Яна) Осиповича Потоцкого, автора известного историко-приключенческого романа «Рукопись, найденная в Сарагосе», Варнек был удостоен звания академика и стал работать внештатным преподавателем в Академии, не получая долгое время зарплату и имея заработки лишь от сторонних заказов. В это время Варнек близко познакомился со своим старшим коллегой- скульптором и ректором академии Иваном Петровичем Мартосом (1754- 5 (17) апреля 1835).

Автопортрет в бархатном берете, с рейсфедером в руках. 1814

Дети скульптора И. П. Мартоса. 1910-е.

Справа изображена Софья в подростковом возрасте (примерно 15 лет), а слева Анастасия.

Портреты дочерей скульптора И. П. Мартоса.

Любовь (справа) и Софья (слева). 1810-е.

Портреты дочерей скульптора И. П. Мартоса- Веры Ивановны (1899-?) (слева) и Софьи Ивановны (15 апреля 1798- 12 февраля 1856). 1810-е.

В 1814 году Варнек стал советником Академии. В 1815 назначен на должность руководителя вновь образованного класса миниатюрной живописи. В этом же году Александр Григорьевич женился на Марии Ивановне Чеговец (1796-1858), дочери титулярного советника, служащего портовой таможни. Семья проживала в доме No 22 по 3-й линии, владельцем которого в последние годы жизни был сам Александр Григорьевич, живший в нём со своей большой семьёй (жена, восемь детей и две его сестры).

Портрет Марии Ивановны Варнек, жены художника. 1816

Автопортрет, освещённый сзади.

Портрет скульптора Ивана Петровича Мартоса. 1819

Портрет Марии Сергеевны Хатовой. 1824

Дева Мария. 1815

Портрет Василия Ивановича Григоровича. 1818

Портрет неизвестного с орденом святого Владимира 4-й степени с бантом.

Автопортрет (?). 1820-е. Поступил в музей в 1921 году из экспертной комиссии при Внешторге. На подрамнике его имеется табличка с надписью «Варнекъ».

Портрет действительного тайного советника президента Академии художеств графа Александра Сергеевича Строганова. 1814

Специальностью Варнека была портретная живопись, в которой он отличался мастерским рисунком, гармоничным, хотя и не особенно сильным колоритом, уменьем схватить близкое сходство и выбрать подходящее освещение, вообще добросовестным исполнением и правдивостью без прикрас. Современники высоко ценили портреты работы Варнека, вследствие чего он оставил немало произведений в этом роде. Два портрета художника должны представлять для любителей искусства особый интерес: Портрет действительного тайного советника президента Академии художеств графа А. С. Строганова и Портрет президента Академии художеств А. Н. Оленина. Оба президенты, оба государевы чиновники высокого ранга, но один из них действительно вельможа (А.С. Строганов на приведённом портрете), другой- человек, к дочери которого сватался Александр Сергеевич Пушкин (пусть неудачно). В это веришь, вглядываясь в А.Н. Оленина. И в этом достижение замечательного портретиста.

Портрет президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. (не ранее 1824)

Пленный турок в зелёной чалме. Между 1810 и 1812

Мальчик с болонкой. 1800

Скрипач.

Богоматерь. Не позднее 1836

Из Царских врат иконостаса церкви Св.Екатерины при Академии художеств.

Благовещение. Архангел Гавриил. Не позднее 1835

Из Царских врат иконостаса церкви Св.Екатерины при Академии художеств.

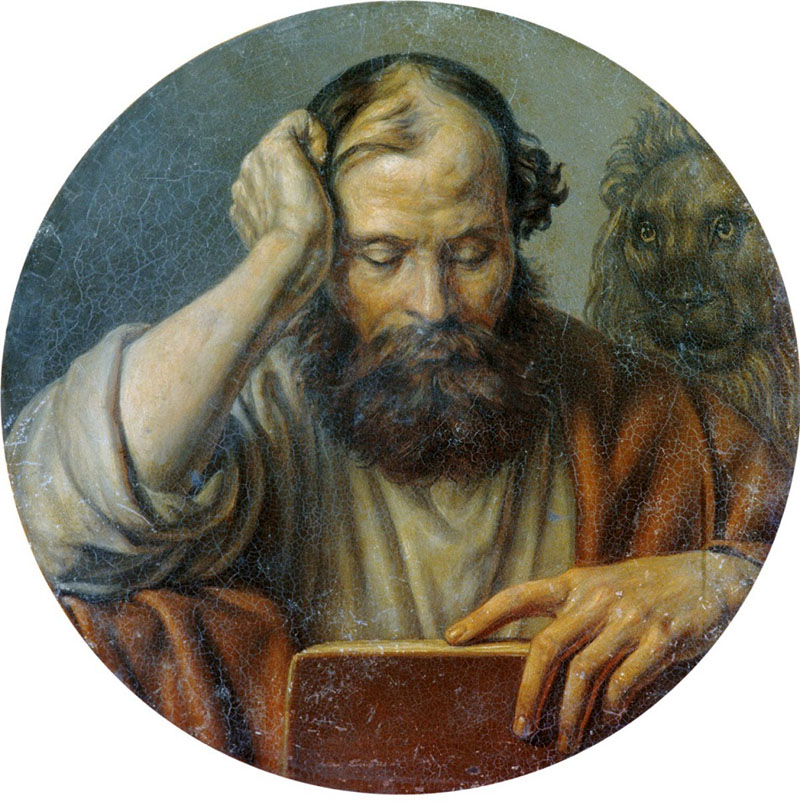

Евангелист Лука. Не позднее 1838

Из Царских врат иконостаса церкви Св.Екатерины при Академии художеств.

Евангелист Марк. Не позднее 1840

Из Царских врат иконостаса церкви Св.Екатерины при Академии художеств.

Евангелист Иоанн. Не позднее 1837

Из Царских врат иконостаса церкви Св.Екатерины при Академии художеств.

Евангелист Матфей. Не позднее 1839

Из Царских врат иконостаса церкви Св.Екатерины при Академии художеств.

Нередко портретные работы Варнека объединяются в интересные «семейные» циклы — например, три портрета детей Алексея Романовича Томилова (все 1825).

Портрет Александры Алексеевны Томиловой в детстве, с куклой в руке. 1825

Портрет Романа Алексеевича Томилова в детстве, с пером в руке. 1825

Портрет Николая Алексеевича Томилова в детстве с ракеткой для игры в волан. 1825

Портрет Романа Алексеевича Томилова. 1831

С 1820-х гг. творческая эволюция художника идёт на спад, но Варнек активно работает как педагог и эксперт художественных произведений (с 1824 г. он хранитель собрания рисунков и эстампов в Эрмитаже). После смерти Щукина в 1828 году Варнек возглавил портретный класс ИАХ. С 1830 являлся руководителем класса исторической и портретной живописи. Художественно-педагогический метод Варнека в целом способствовал поддержанию в АХ высоких профессиональных требований- знания техники живописи, внимательного штудирования натуры, грамотного рисунка. Среди учеников А. Г. Варнека были А. М. Легашов, Р. К. Жуковский, Г. Г. Чернецов, Т. Р. Головня, П. П. Жарков, В. В. Баранов, а также его сыновья Александр, Иван, Николай.

Автопортрет, конец 1820-х, начало 1830-х.

В 1831 года Варнек удостоен звания профессора 2-й степени, годом позже- профессора 1-й степени, в 1834- заслуженного профессора. С 1832- хранитель кабинета эстампов и оригинальных рисунков ИАХ. Обращался к офорту и литографии. Принимал участие в выставках ИАХ и Общества поощрения художников. До конца своих дней Варнек состоял в Совете АХ; в залах Академии на её периодических выставках демонстрировал свои картины, вызывавшие неизменный интерес знатоков и любителей живописи, порождавшие многочисленные отклики в прессе (в журналах «Сын Отечества», «Отечественные записки», в альманахе «Северные цветы» и других изданиях тех лет).

Автопортрет с трубкой. Конец 1820-х(?), конец 1830-х (?)

Автопортрет в пожилом возрасте, между 1830 и 1835гг.

Александр Григорьевич Варнек умер 19(31) марта 1843 года в своем доме в Петербурге. Был похоронен на Смоленском православном кладбище, в 1930-х годах перезахоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

Могила художника Александра Григорьевича Варнека.

Милостыня. 1806

Портрет Михаила Михайловича Сперанского. 1824

Портрет графа Томаша Потоцкого(?). 1841

Википедия, Турчин В.С. «Александр Григорьевич Варнек», статьи Варнека Владимира Алексеевича из журнала «Мир Музея», газеты «Наука в Сибири» и др.

Павел Строганов: реформатор, дипломат, военный

Он родился во Франции, но его сердце было с Россией. Павел Александрович дружил с императором Александром I, но блестящую карьеру сделал благодаря своему блистательному уму. Он радел за многочисленные реформы в стране, сочувствовал крестьянам и стал настоящим героем войн с Наполеоном. Современникам казалось, что нет такой беды, которая могла бы сломать графа. Но судьба оказалась коварной. Она нанесла такой удар Павлу Александровичу, от которого он так и не смог оправиться.Молодой граф Строганов

Род Строгановых был богат, очень богат. Но, деньги не могли им (до определенного времени, конечно) принести главного — знатного титула. Они происходили от купцов, которые владели соляными промыслами в Прикамье и на Севере. Например, в Соликамске, Усолье и Соль-Вычегодске. В те времена эти промыслы приносили куда больше доходов, чем, скажем, добыча золота. Кстати, что касается золота. К нему Строгановы со временем тоже приложили руки. Они финансировали экспедиции по разведке месторождений драгоценного металла. Таким образом, Строгановы имели огромные доходы, которые стекались к ним и с Урала, и из Сибири.

Звездный час рода пришелся на время правления императора Петра I. Государю требовались деньги на затяжную Северную войну. И тут Строгановы не стали жадничать. Они помогали армии оружием и амуницией. Петр I в долгу не остался. И в 1722 году, после окончания войны, пожаловал трем братьям Строгановым баронский титул. А спустя несколько десятилетий они уже стали графами.

Портрет Павла в детстве кисти Грёза (1778 год)

Вообще, Строгановы были близкими людьми для венценосных особ. Яркий пример — Павел Александрович Строганов. Его крестным отцом являлся император Павел I, а хорошим другом — будущий государь Александр I.

Интересно вот что: Павел Александрович Строганов родился в Париже в июне 1774 года. Его родители — Александр Сергеевич и Екатерина Петровна — после свадьбы в 1769 году перебрались в столицу Франции. Здесь они быстро вошли в высшие слои общества. И Строгановых представили двору Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Когда родился Павел, в Париже в это время находился на тот момент великий князь Павел Петрович. Он и крестил наследника рода Строгановых.

В 1779 году родители Павла решили вернуться в Санкт-Петербург. А наставником юного графа стал Шарль-Жильберт Ромм, который закрепил за ним прозвище Попо. Племянница Ромма, Миет Тайан, вспоминала: «Им нельзя не восхищаться. Он соединяет престиж высокого положения со всеми преимуществами физической привлекательности. Он высок, хорошо сложен, лицо веселое и умное, живой разговор и приятный акцент. Он говорит по-французски лучше, чем мы. Иностранного в нем — только имя да военная форма, красная с золотыми аксельбантами. Всё в молодом графе Строганове, вплоть до уменьшительного имени «Попо», исполнено обаяния».

После возвращения на родину, произошла неприятность. Мать Павла ушла из семьи, променяв мужа и детей на фаворита Екатерины II Ивана Римского-Корсакова. Александр Сергеевич понимал, что это событие нанесет серьезный удар по сыну, поэтому как мог, скрывал уход матери. Из-за этого он и отправил Павла вместе с Роммом в путешествие (1784 год). Сначала юный граф и его воспитатель побывали на берегах Ладожского озера, а также в Великом княжестве Финляндском. После посетили Москву, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Новгород и другие города. А затем путешествовали по Малороссии, Новороссии и Крыму.

Вернувшись из путешествия, Павел Александрович продолжил военную карьеру (на службу его записали еще в 1779 году, как корнета лейб-гвардии Конного полка). В 1786 году он получил чин подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка. Строганов попал под командование князя Григория Александровича Потемкина. И тот не стал препятствовать получению дальнейшего образования молодого графа. Вскоре Строганов, Ромм и крепостной художник Андрей Воронихин (который затем станет известным архитектором) покинули Россию.

С 1787 по 1789 года они путешествовали по Европе — побывали в Италии, Швейцарии, Пруссии, Австрии и Франции. Есть мнение, что добралась эта троица и до Великобритании. Но первым делом они посетили небольшой французский город Рьом, откуда был родом наставник Павла Александровича. В том же 1787 году Строганов начал изучать ботанику в Женевском Университете. Помимо этого он занимался богословием, химией и физикой. Не забывал об изучении иностранных языков, а также практиковал фехтование и верховую езду. В свободное время Павел Александрович отправлялся в горы и занимался минералогией. В общем, молодой граф вел насыщенную и активную жизнь, тратя отцовские деньги на действительно важные дела.

В 1789 году Строганов и Ромм покинули Швейцарию и перебрались во Францию. Сначала они поселились в доме под Парижем, который принадлежал Александру Сергеевичу, но вскоре переехали в столицу. В Париже в то время как раз бурлили страсти — начиналась революция.

Якобинец

Ситуация накалялась. В Париже начались выборы депутатов в Учредительное собрание. Из-за неспокойной обстановки Строганов был вынужден взять псевдоним, чтобы не вызывать лишних подозрений. На этом настоял Ромм. Та появился Поль Очер. Кстати, Очер – это название поместья Строгановых в Пермской губернии.

Оставаться в стороне Павел Александрович, конечно, не мог. И вскоре он примкнул к якобинцам. А в 1790 году вошел в клуб «Друзей Закона» («Amis de la loi»). Поскольку Очер обладал огромными финансовыми возможностями, якобинцы приняли его с распростертыми объятиями и не задавали лишних вопросов. Интересно и вот еще что: Александр Сергеевич Строганов не интересовался тем, куда уходят его деньги. Он просто отправлял сыну необходимые суммы. А они, в свою очередь, отправлялись прямиком к французам.

Во время выступления на одном из митингов Павел Строганов познакомился с Теруань де Мерикур. Именно она являлась создателем «Друзей закона». Де Мерикур являлась рьяной сторонницей революции. До встречи с Очером женщина успела отметиться во многих событиях, в том числе и во взятии Бастилии. Кроме этого, вооруженная пистолетом и саблей Теруань возглавила процессию, двинувшуюся на Версаль. Строганов был сражен этой женщиной. Вскоре у них завязался роман. Ромм советовал Павлу Александровичу держать в тайне отношения с де Мерикур, чтобы не скомпрометировать себя, но молодой граф был слишком сильно влюблен в революционерку. В конце концов, об их отношениях стало известно в посольстве Российской империи. А оттуда новость быстро передали Екатерине II. Императрица не одобрила увлечения молодого графа. Более того, она потребовала, чтобы он как можно скорее покинул Францию и вернулся в Россию. Ослушаться государыню Строганов, конечно, не посмел, хотя расставание де Мерикур далось ему с большим трудом.

Строганов на портрете Виже-Лебрен

Что касается Теруань, то после того как Очер ее покинул, она начала разочаровываться в революционном движении. И в конце 1790 года де Мерикур перебралась в город Льеж. Но спокойная жизнь продлилась менее двух месяцев. В ночь с пятнадцатое на шестнадцатое февраля 1791 года ее арестовали австрийцы. Революционерке были предъявлено обвинение в попытке убийства Марии-Антуанетты. Несмотря на то, что де Мерикур все отрицала, ее отправили в тирольскую крепость Куфштайн, предварительно сменив ей имя на Мадам Теобальт. Лишь в самом конце 1791 года Теруань была освобождена по личному распоряжению императора Леопольда II.

Оказавшись на свободе, женщина продолжила активную политическую деятельность, радея за права женщин. В 1793 году Теруань начала поддерживать жирондистов, которые попали под гнет якобинцев. И тринадцатого мая того же года произошло событие, от которого де Мерикур уже не смогла оправиться. Ее поймала озлобленная толпа женщин, разделявших якобинские взгляды. Они раздели Теруань и выпороли. Скорее всего, де Мерикур погибла бы, но вмешался Жан-Поль Марат. Однако произошло это слишком поздно. Психика де Мерикур была сломлена. Ее определили в психиатрическую лечебницу, где она и умерла в 1817 году.

Служба на благо Родины

Вернувшись на родину, Строганов оказывается в водовороте событий. Поэтому ему некогда было переживать о разрыве с француженкой. Он понимает, в каком тяжелом положении оказалась Россия. Также его сильно беспокоила неспокойная ситуация в Европе. И единственное о чем стал мечтать Павел Александрович – о мире и согласии. А вот его наставник с этим не согласился. И впервые между ними произошел конфликт. Ромм сумел добиться больших успехов на революционном поприще и даже голосовал за казнь монарха.

Конечно, время, проведенное во Франции, сильно отразилось на мировоззрении графа Строганова. Он проникся идеями свободолюбия, которые затем стал продвигать и в России. Но настоящим революционером (как тот же Ромм) Павел Александрович не являлся. И его связь с клубом «Друзей» все-таки носила довольно формальный характер. Да, он был одним из спонсоров и статистом, но на этом все и закончилось.

В России Строганова отправили в ссылку к матери в подмосковную усадьбу Братцево. Требовалось время, чтобы страсти вокруг его связи с французской революционеркой улеглись. Вообще, опалу, в которую попал граф, можно считать весьма условной, поскольку его не уволили с военной службы. Наоборот, началось продвижение. В 1791 году Строганов являлся поручиком Преображенского полка, а спустя год – камер-юнкером. В 1793 году он женился на княжне Софье Владимировне Голициной. И после этого ему официально разрешили вернуться из Братцево в Санкт-Петербург.

Здесь он повстречался с наследником престола Александром. Детская дружба возродилась. И великий князь начал обучать Павла Александровича русскому языку. Есть сведения, что в столицу Строганов вернулся лишь после того, как императором стал Павел I. Но это ошибочно. Дело в том, что в переписке между князем Чарторыйским и Александром от 1794 года говорится о том, что Павел Александрович уже в то время проживал в столице и вместе с женой бывал на балах.

12 марта 1801 года в России произошел государственный переворот. Новым императором стал Александр I. Естественно, Строганов оказался в числе фаворитов новоиспеченного государя. Но Павел Александрович не собирался просто собирать сливки, пользуясь своим статусом. Летом всего того же 1801 года он представил императору проект создания Негласного комитета. По мнению Строганова, этот орган должен был заниматься разработкой различных реформ и поиском путей превращения их в жизнь. Александр инициативу поддержал, и Строганов стал одним из членов этого комитета, а также главой триумвирата. Первое время Павел Александрович старался продвигать либеральные реформы и являлся сторонником скорейшей отмены крепостного права.

В 1802 году Строганов совмещал сразу несколько ответственных постов. Он являлся и тайным советником, и сенатором, и вице-министром иностранных дел. Кроме этого граф активно влиял и на «изнаночную» жизнь империи, поскольку находился в дружеских отношениях с министром внутренних дел. А в 1806 году Павел Александрович встал во главе дипломатической миссии в Лондоне. Его главная задача заключалась в сближении двух государств. И Строганов рьяно взялся за дело. Он начал переговоры с британцами, пытаясь, тем самым, создать мощную коалицию против Наполеона. Но вскоре произошло событие, которое выбило Павла Александровича из колеи. Его друг Адам Чарторыйский, занимавший пост министра иностранных дел, ушел в отставку. Для Строганова это было настоящим ударом. Дальше — хуже. Освободившуюся должность получил Андрей Яковлевич Будберг. Между Строгановым и Будбергом отношения были, можно сказать, враждебные. Андрей Яковлевич испытывал к графу неприязнь и всячески это демонстрировал. Они не сходились во многих взглядах. И однажды Строганов написал Будбергу: «Я боюсь выйти из границ, для меня обязательных, но я не могу удержать моего негодования, когда, чувствуя в моих жилах настоящую русскую кровь, я нахожусь вынужденным разделять стыд, падающий на каждого соотечественника. Ведь вы знаете, что у нас, что бы ни говорили несведущие иностранцы, существует общественное мнение, и мы очень щепетильны во всем, что касается национальной чести».

В конце концов, Павел Александрович не выдержал давления и вернулся в Россию. А весной 1807 года Строганов покинул и пост вице-премьера иностранных дел, и пост сенатора. Создалась видимость того, что Павел Александрович отказался от политических игр. На деле же все было не так. Он продолжал играть важную роль, поскольку государь высоко ценил ум и опыт своего друга детства.

На военном поприще

И если в политике Строганов все же находился в тени, его военная карьера начала двигаться вперед. Он числился в составе третьей коалиции и принял участие в сражении под Аустерлицем. Затем возглавил казачий полк. И в августе 1807 года Строганов получил орден Святого Георгия третьего класса: «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 24-го мая против французских войск, где по собственной воле находился при легких войсках, командуемых генерал-лейтенантом Платовым и, имея под своим начальством полки Атаманский и генерал-майора Иловайского 5-го, при сближении войск к реке Алле, переправясь с ними через оную вплавь, ударил на неприятеля в тыл, причем положил знатное число на месте и взял в плен 47 офицеров и 500 нижних чинов; после того, усмотрев следовавший неприятельский обоз, отправил туда отряд казаков, которые истребили прикрытие, простиравшееся до 500 человек, взяли оный и вслед за ним атаковал с полком Иловайского неприятельскую пехоту в д. Бруцваль, откуда вытеснил оную и обратил в бегство».

В начале декабря 1807 года Павел Александрович дослужился до генерал-майора. А в январе следующего года он вступил в лейб-гвардию Измайловского полка. В его составе Строганову довелось поучаствовать в войне со шведами (1808-1809 годы). Война завершилась победой России и присоединением к империи Финляндии. Также Павлу Александровичу довелось поучаствовать в захвате Аландских островов.

В 1809 году Строганов служил в Дунайской армии. На сей раз он уже воевал с турками. Граф и здесь проявил себя с наилучшей стороны. За отвагу и мужество, которые он продемонстрировал во время сражений, Павел Александрович получил ордена Святой Анны первой степени и Святого Владимира второй степени. А также золотую шпагу с алмазами и надписью «За храбрость» и еще несколько наград.

В ноябре 1811 года Строганов стал генерал-адъютантом. Довелось ему принять участие и в Бородинском сражении. Во время битвы он командовал первой гренадерской дивизией. И когда генерал Тучков получил ранение, Павел Александрович вместо него возглавил третий пехотный корпус. Уже будучи в звании генерал-лейтенанта он сражался при Тарутине, под Малоярославцем и Красным. Не прошло мимо графа и знаменитая Битва народов под Лейпцигом. За это сражение Павел Строганов удостоился Ордена Святого Александра Невского. Также он стоял во главе русских войск при штурме крепости Штаде, которая находилась под Гамбургом. А за компанию во Франции Строганов получил орден Святого Георгия второго класса.

Но все его успехи Павла Александровича перечеркнула произошедшая трагедия. В 1814 году в битве при Краоне (русская армия, возглавляемая Строгановым была в меньшинстве, но все же сумела одержать важную победу) погиб его девятнадцатилетний сын Александр. Ему оторвало ядром голову. Когда Павел Александрович узнал об этом, он на протяжении двух дней искал тело сына на поле боя. А когда погибший Александр все-таки был найден, граф Строганов вместе с телом сына отправился в Санкт-Петербург. Он отказался от награды за победу, чтобы присутствовать на похоронах единственного наследника.

А. Г. Варнек. Портрет графа Александра Павловича Строганова, 1812

Похоронили Александра Павловича на Лазаревском кладбище, Александро-Невской лавры, где покоились и другие представители рода Строгановых.

От этого удара Павел Александрович так и не смог оправиться.

Александр Сергеевич Пушкин в четвертой строфе шестой главы «Евгения Онегина» описал гибель Александра Строганова (правда, в окончательную версию поэмы эти строки не вошли):

Но если жница роковая,

Окровавленная, слепая,

В огне, в дыму — в глазах отца

Сразит залетного птенца!

О страх! о горькое мгновенье!

О Строганов, когда твой сын

Упал, сражен, и ты один,

Забыл ты славу и сраженье

И предал славе ты чужой

Успех, ободренный тобой.

Умер Павел Александрович в июне 1817 года от чахотки, находясь на корабле. То судно направлялось в Копенгаген. По воспоминаниям очевидцев, эти годы после гибели сына, граф был бледной тенью самого себя. Он страдал тяжелейшей депрессией и потерял интерес к жизни. Похоронили выдающегося политика и военачальника на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

Софья Строганова в трауре по мужу

Что же касается графского титула, то он перешел к Сергею Григорьевичу, который являлся мужем Натальи, старшей дочери Павла Александровича.

Варнек, Александр Григорьевич — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Алекса́ндр Григо́рьевич Ва́рнек (1782—1843) — русский живописец, академик и заслуженный профессор Императорской Академии художеств.

А. Г. Варнек родился в 1782 году в Санкт-Петербурге в семье мебельщика. С марта 1795 по сентябрь 1803 учился в Императорской Академии художеств у Г. Ф. Дуайена, Д. Г. Левицкого, С. С. Щукина.

Окончил Академию с большой золотой медалью за «Портрет живописца» и аттестатом 1-й степени со шпагой (1803). Во время учёбы выполнял заказы на портреты императора Александра I.[1] В 1804 году Варнек пенсионером Академии художеств уехал в Италию. С 1810 году Варнек получил звание академика, преподавал в Академии художеств портретную живопись. С 1824 года художник работает в Эрмитаже хранителем рисунков и эстампов. В 1831 удостоен звания профессора 2-й степени, годом позже — профессора 1-й степени, в 1834 — заслуженного профессора.[2]

Варнек умер в 1843 году в своем доме в Петербурге.[3] Был похоронен на Смоленском православном кладбище, в 1930-х годах перезахоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

Специальностью Варнека была портретная живопись, в которой он отличался мастерским рисунком, гармоничным, хотя и не особенно сильным колоритом, уменьем схватить близкое сходство и выбрать подходящее освещение, вообще добросовестным исполнением и правдивостью без прикрас. Современники высоко ценили портреты Варнека, вследствие чего он оставил по себе немало произведений в этом роде. Особенно значительны автопортрет художника, портрет госпожи Хатовой, ростовой портрет графа А. С. Строганова, портрет бывшего президента Академии А. Н. Оленина, картины «Голова молодого турка», «Мальчик с собакой» и «Скрипач», а также выполненные Варнеком образа Благовещения и четырёх евангелистов в домовой церкви Академии художеств.

Могила Варнека в Некрополе мастеров искусств в Санкт-Петербурге.Портрет графа Александра Строганова: the_morning_spb — LiveJournal

► ВАРНЕК Александр Григорьевич (1782-1843) «Портрет графа Александра Павловича Строганова (1794-1814)». 1812 г.Холст, масло. 60 х 46 см.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Не представлено в постоянной экспозиции.

Если учесть точную дату рождения Александра и надпись на подрамнике, согласно которой он «был писанъ в 1812 году, когда молодому графу было 17 лет и 10 месяцев», то легко найти, что «писанъ» портрет был в середине апреля 1812 года.

Александр Павлович СТРОГАНОВ (17 июня 1794 – 23 февраля 1814) – сын генерала Павла Александровича Строганова и Софьи Владимировны, урождённой ГОЛИЦЫНОЙ (младшей дочери «усатой княгини» Натальи Петровны). Прапорщик, состоял в свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части.

В январе 1812 года Строганов окончил Училище колонновожатых, был произведён в офицеры, перед ним открывалась блестящая воинская карьера. В связи с этим событием молодой офицер и был запечатлён художником ВАРНЕКОМ.

Отец, командир лейб-гвардии 2-й пехотной дивизии граф Павел Александрович СТРОГАНОВ (1772-1817), в период зарубежных военных походов взял сына с собой. Вместе они участвовали в знаменитой Лейпцигской битве народов, где на поле боя под Александром убило лошадь.

В 1814 году в битве под Краоном, одной из самых кровавых за всю компанию, 19-летний Александр встретил страшную смерть, поражённый ядром в голову. Известие настолько потрясло отца, что он, будучи не в состоянии лично завершить блестяще разработанную им операцию, передал командование М.С. ВОРОНЦОВУ. В рапорте генерала САКЕНА БАРКЛАЮ-ДЕ-ТОЛЛИ 27 февраля 1814 года сказано: «Юноша храбрый и милый граф Строганов тут же жизнь свою положил и многие другие офицеры».

В безутешной скорби граф Строганов перевёз тело наследника рода на родину и предал земле в Александро-Невской лавре с воинскими почестями. Имя Александра значится в списке погибших на 54 стене галереи воинской славы Храма Христа Спасителя в Москве.

Старые друзья Строганова глубоко сочувствовали семье. Александр Яковлевич БУЛГАКОВ в апреле 1814 года писал брату: «Говорят много о смерти молодого графа Строганова. В Петербурге не знают, как объявить о сем несчастье графине, которая уже очень занемогла, узнав вдруг о смерти архитектора ВОРОНИХИНА. Эта преждевременная смерть (хотя, по здравой логике, в армии преждевременной смерти на бывает) возбудила беспокойство всех матерей, тем более говорят о многих раненых генералах».

В черновой рукописи VI главы «Евгения Онегина» есть строки, посвящённые трагической смерти сына на глазах отца:

«…Но если жница роковая,

Окровавленная, слепая,

В огне, в дыму – в глазах отца

Сразит залётного птенца!

О страх! О горькое мгновенье!

О Строганов, когда твой сын

Упал, сражён, и ты один.

Забыл ты славу и сраженье

И предал славе ты чужой

Успех, ободренный тобой».

На фотографии – гранитные надгробия сына и отца, так и не оправившегося после потери и умершего через 3 года. Захоронение находится в Александро-Невской лавре, близ Лазаревской усыпальницы.

История эта, необычайно взволновавшая современников, была описана Юрием ТЫНЯНОВЫМ в рассказе «Гражданин Очер» (граф Павел Александрович был известен как «Попо Строганов» и «гражданин Очер»):

«Он был человек храбрости, ни перед чем не склоняющейся. Он воевал с Наполеоном начиная с 1805 года и был на полях больших битв. <…> Он был в Бородинском сражении, в Лейпцигской битве народов, был при покорении Парижа. Наконец, воевал вместе с сыном Александром. Молодой Александр напоминал ему его собственную молодость. Как военный и только военный – сражался рядом с ним его сын. Победоносный двенадцатый год прошёл, миновал. Гражданин Очер продолжал войну.

При французском месте Краон шёл жестокий бой. Пятнадцать тысяч русского войска под командой генерал-лейтенанта Павла Строганова сражалось против пятидесяти тысяч неприятелей. Он не видел сына – сын был на левом фланге. Бой кончался. Пятидесятитысячная армия Наполеона дрогнула перед трижды меньшей русской. Ещё мгновение – и победа Краона решила кампанию. И он стал искать сына. Сыну исполнилось уже 19 лет. Он хотел сказать ему после боя, что теперь они всегда будут вместе – молодость прошла, а его начиналась.

Сегодня был бой, которого с Бородина не было в мире. И он искал сына, который должен был быть неподалеку, на самой опушке леса.

Но уж искали его.

Его проводили к месту, где был его сын. И после этого он передал команду сражения, которое кончилось громкой, блистательной победой. Сын его был убит. Нет, он был уничтожен. Шальная граната оторвала ему голову».

О судьбе Строгановых рассказано в миниатюре В.С. ПИКУЛЯ «Граф Попо – гражданин Очер»:

«Битва при Краоне закончилась под вечер – в топоте и ржанье лошадей. Попо бросил на траву подзорную трубу. И вот тут, в конце битвы, к его ногам положили тело без головы, оторванной ядром. Это и был его сын… Что должен был испытать он, отец, когда с полей Франции увозил на родину тело сына, которому мать не могла на прощание даже заглянуть в лицо!

При встрече с женой Попо сказал ей:

– В последние мгновения жизни наш сын был счастлив. Поверь, это так: я видел его лицо – лицо счастливого юноши…

Для Попо жизнь кончилась. В грудь вошел туберкулёз. Он отплыл на фрегате «Святой Патрикий», и была смерть на безлюдном корабле – на якорях, в скрипах шпангоутов, под вой собаки, лизавшей ему руки. Его погребли рядом с сыном на кладбище Александре-Невской лавры в столице…»

Галерея воинской славы Храма Христа Спасителя. 54 стена.

Тынянов Ю. «Гражданин Очер»

Пикуль В. «Граф Попо – гражданин Очер»

Беф Строганов. Дореволюционные рецепты беф Строганов ( 6 рецептов с 1892г ) и рецепт от авторов

Тексты старинных рецептов (Симоненко, Драгомировой, Хмелевской, Зеленко, Молоховец и Александровой-Игнатьевой) , а так же простенький рецепт авторов и фотографии под катом..Говядина, лук репчатый, сливки (сметана), горчица

Нарезанное против волокон мясо говядины (на этом этапе его можно отбить)

Мясо нарезанное полосками

Репчатый лук нарезанный «перьями»

Репчатый лук поджаренный (обратить внимание на степень прожарки)

Говядина подсоленная, перченая и обвалянная в 1 ст ложке муки (обваливать в муке непосредственно перед обжариванием!)

Поджаренное в сотейнике мясо (7 — 10 мин при интенсивном нагреве сотейника)

Обжаренное мясо с горчицей , луком и сметаной

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕЦЕПТЫ БЕФ СТРОГАНОВ ( 6 рецептов с 1892г ) и рецепт от авторов поста в самом конце .

П.Ф СИМОНЕНКО «ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ» 1892г.

№ 471. Говядина строгановская (Беф Строганов).

Выдать: 2 фун. говядины, по щепоти перцу и соли, ¼ ф. масла, 2 лож. муки, 2 стак. бульону, 1 чайн. лож. готовой горчицы, по вкусу каенскаго перцу, 1 рюмку мадеры.

За два часа до подачи нарезать кусочками 2 фун. мягкой телятины, посыпать солью, перцем. Перед самым обедом взять 1/8 ф. масла и поджарить в нем 2 лож. муки, развести 2 ст. бульона, положить чайную ложку готовой горчицы (крепкой), немного каенскаго перцу, прокипятить, постоянно мешая. Говядину отдельно поджарить в закрытой кастрюле с маслом, опустить в соус, куда прибавить 1 рюмку мадеры, подогреть и подавать.

Е.МОЛОХОВЕЦ «ПОДАРОК МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ» 1901г.

798 Говядина по-строгановски, с горчицею.

За два часа до приготовления взять кусок мягкой говядины, нарезать ее, сырую, маленькими квадратиками, посыпать солью и несколько перцом. Перед обедом взять пол-осьмушки сливочнаго масла и ложку муки, размешать, поджарить слегка, развести двумя стаканами бульона, прокипятить, положить чайную ложку готовой сарептской горчицы, немного перцу, размешать, прокипятить, процедить. перед отпуском положить 2 столовыя ложки самой свежей сметаны и ложку прожареннаго уже томата. На сильном огне поджарить говядину с маслом и луком, положить ее в соус накрыть плотно крышкою, поставить на ¼ часа на край плиты, вскипятить, подавать.

Выдать:

3 фун. мягкой говядины, соли.

10-15 з. англ. перца, ¼ ф. масла.

1 ложку муки, 2 стол. ложки сметаны.

чайную ложку сарептской горчицы.

1 ложку томата.

475. Сарептская горчица.

Взять самой лучшей сарептской горчицы, положить немного мелкаго сахару, заварить кипятком, размешать до гладкости.

Другим манером: 1 стакан самой лучшей сарептской горчицы, растереть с 2 ложками сахара, заварить кипятком, размешать до гладкости, влить 2 ложки прованскаго масла, 2 ложки уксуса.

Третьим манером: На 3 ложки сарептскаго порошка положить 2 ложки прованскаго масла, чашку холодной воды, немного соли, вскипятить, подавать.

Примечание редакции:

Сарептская горчица – однолетнее травянистое растение (лат. Brássica júncea), больше известное в России как Русская горчица. Свое название получила от немецкого поселка Сарепта в Нижнем Поволжье, в котором в 1810 году было организовано сельскохозяйственное выращивание горчицы и открыт горчично-маслобойный завод.

В кулинарии горчица применяется в основном в виде горчичного масла, превосходящего по своим вкусовым качествам подсолнечное. Из обезжиренного жмыха семян горчицы получают горчичный порошок, который является приправой для приготовления блюд и солений и который является основой Столовой горчицы.

П.М ЗЕЛЕНКО «ПОВАРСКОЕ ИСКУССТВО» 1902г

№ 909. Филей по-строгановски. Boeuf a la Stroganoff. Изжарить нарезанную мелкими ломтями вырезку, см № 908, на масле с изжаренным, мелко искрошенным луком, залить соусом из сметаны № 399 или соусом «Робер» № 330, отпустить с картофелем «Пушкин» № 621, или с картофелем с луком № 613.

( «мелкими ломтями вырезку , см № 908» т.е «Нарезать вырезку филея маленькими однообразными ломтиками, придав им форму язычков.

№ 399 . Соус из сливок или сметаны по-русски. Sauce a la crème russe. Из сотейника или с протвиня, в котором жарились шампиньоны, мясо, заяц, тетерев, рябчик, дикая коза слить предварительно жир или масло, оставить только приставший сок, налить сливок или положить сметаны и, постоянно мешая, прокипятить, несколько раз на сильном огне. Сливки или сметана должны покраснеть , но следить за тем, чтоб излишним держанием на огне не вызвать отделения в сливках и сметане масла.

№ 330. Соусъ «Роберъ». Sauce «Robert». Очистить, нарезать и обланжирить нужное количество лука, протушить его в масле до красноватого колера, подлить две ложки уксуса, две рюмки белаго вина, соединить со стаканом бульона № 86, высадить до половины. Присоединить два стакана велуте № 299, высадить до надлежащей густоты, процедить, сняв с огня перед самым отпуском, закончить соус куском масла, ложкой горчицы.

№ 86. Бульон сваренный на пару. (Это когда ёмкость , в которой отваривается мясо и кости для бульона установлена не на огонь, а в другую ёмкость с водой и время отваривания не менее 5 часов..)

№ 89 . Красный бульон. Blond de veau. (Бульон из телячьих ножек, телятины, говядины, кореньев.., несоленой ветчины с добавлением стакана бульона сваренного на пару № 86..)

№ 299. Соус велуте обыкновеннаго изготовления . Sauce le veloute. На каждую ложку горячаго белаго ру № 289 взять стакан горячаго бульона № 86, в ру вливать понемногу бульона, мешать до совершенной гладкости. В остальном поступать, как указано в № 298.

№ 298. Соус велуте классическаго изготовления. Sauce le veloute. Соус велуте приготовляется тем же способом, из той же провизии, как описанный выше испанский соус № 296, но с тою разницей, что вся живность, припускаемая для соуса, а равно ру, с коим соус велуте соединяется, должны быть без колера, т.е. должны сохранять по возможности чистый, белый цвет. Поэтомуу вся живность, употребляемая на изготовление соуса велуте, сразу заливается большим количеством бульона № 86 или консоме № 93 и вываривается с начала до конца на малом огне.

№ 296. Соус испанский обыкновенного изготовления. Sauce espagnole. На каждую столовую ложку горячаго краснаго ру №291, взять стакан горячаго краснаго бульона № 89, а за неимением такового бульона № 86. Бульон вливать в ру постепенно и понемногу; постоянно мешая, довести соединение до совершенной гладкости. Кипятить этот соус на легком огне около часа, высадить его до надлежащей густоты, процедить чрез салфетку, употреблять. Если бы соус оказался очень густым, подлить немного бульона.

Если соус заготовляется заблаговременно, то сосуд , в который он процежен, следует поставить или на пар, дабы он оставался горячим, или в холодное место, если его надо остудить. В дальнейшем поступить с этим соусом так, как указано в № 294, под лит. C (G ??).

Перед отпуском соус подогреть на пару, досолить, положить кусок масла, размешать, отпустить.

№ 294. С.

Когда соус не отпускается немендленно к столу, а ставится на пар или охлаждается, во избежание образования на поверхности соуса пленки, либо корочки, его следует постоянно мешать или на поверхность соуса положить кусок масла, или налить ложку бульона.

ДРАГОМИРОВА 1909г № 355 стр 221 Бефъ а-ля Строганов.

2 фунта вырезки (филе) очистить от жил, скоблить ножем, откладывать, пока останутся только жилы, которыя не нужны; посолить, положить толченаго перца, обсыпать мукой. Положить на сотейник 2 ½ ложки масла, прибавить мелко изрубленную луковицу, положить мясо, обжарить , прибавить ¼ стакана бульона, соус кабуль 1 столовую ложку и ½ фунта сметаны, все смешать, прожарить, пока сделается светло-коричневой (не дать выкипеть). Выложить в глубокое блюдо, посыпать петрушкой, мелкоизрубленной; подать. По желанию можно прибавить шампиньонов штук 10, нарезанных и прожаренных в масле.

Выдать: 2фунта филе, 2 ½ ложки масла, 1 ложку муки, ½ фунта сметаны, 1 луковицу, перец, шампиньоны, 1 столовую ложку соуса кабуль.

М.ХМЕЛЕВСКАЯЯ «ЭКОНОМНАЯ КУХАРКА» 1914г

115. Бефъ Строганова.

(Boeuf a la Stroganoff) стр 48

Три фунта филея нарезать как на битки и поджарить на горячем масле до половины готовности, снять битки и на этой самой сковороде и жире, поджарить 2 луковицы, мелко изрубленныя, до темно-желтаго цвета. Заварить 1 ложку масла с ½ ложкой муки, растереть с пережаренным луком, разбавив сметаной, положить по вкусу консервов из баклажан, маринованных, грибков, перцу простого и белаго, битки, порезанные кусочками, все это закипятить. Отдельно поджарить порезанный в косточку сырой картофель, положить в соус и подать с сотейником или в никелированной кастрюльке. Соусу должно быть достаточно, чтобы филей не был сухой.

АЛЕКСАНДРОВА-ИГНАТЬЕВА

Бефъ-строгановъ.

Необходимые продукты и их пропорции на 5 персон.

Мяса вырезки – 2 ½ ф.

Масла для жарения – 1/4ф.

Томату – 3/8 ф.

Бульо

Строганов, Александр Павлович — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Строганов.Граф Александр Павлович Стро́ганов (17 [28] июня 1794/1795, усадьба Братцево — 7 марта 1814, близ Краона) — подпоручик Главного штаба из рода Строгановых.

Родился в селе Братцево, Московского уезда, куда его отец, граф Павел Александрович Строганов был выслан императрицей Екатериной II Алексеевной, за скандальное участие в Великой Французской Революции и последующее неповиновение принятым нормам поведения в высшем свете. Матерью графа Александра была Софья Владимировна Голицына, дочь известной в Петербургском свете княгини Натальи Петровной Голицыной, в девичестве Чернышевой. Воспреемником родившегося наследника был, по одной версии, его дед, граф Александр Сергеевич Строганов, по другой великий князь Александр Павлович.[1] Доподлинно не известно, в какое время семья возвратилась в Петербург. По одному мнению, графу и графине Строгановым позволили покинуть Братцево уже с воцарением императора Павла, по другому — в 1794 году. По ссылке: «Строганов, Павел Александрович» можно прочитать:

» Павлу Строганову было разрешено возвратиться в Петербург в последних годах царствования Екатерины. Тогда же он вновь, как и в детстве, дружился с наследником престола великим князем Александром, начал учить русский язык. Многие историки полагают, что в Петербург граф Строганов возвратился только с воцарением Павла Петровича, однако в переписке между князем Чарторыйским и Александром, датированной 1794 годом, явно прослеживается, что граф Строганов уже жил в то время в Петербурге, посещал балы вместе с женой. »

Его отец, граф Павел, опасаясь, что мальчик, будучи отправленным за границу и выпущенным из-под присмотра, может повторить его судьбу и попасть под влияние опасных политических идей, не допустил его заграничного путешествия, которым в то время заканчивалось образование любого дворянина, и потому все детство и юность граф Александр Павлович Строганов провел в Петербурге, обучаясь в Пажеском корпусе.

А. Г. Варнек. Портрет графа Александра Павловича Строганова, 1812

А. Г. Варнек. Портрет графа Александра Павловича Строганова, 1812Война с Наполеоном 1812 года возбудила в душах юных дворян необыкновенную силу патриотизма. Принять участие в войне, в защите своей Родины, пожелал и восемнадцатилетний граф Александр Строганов, однако родители, в особенности мать, не позволили ему отправиться на фронт. Год спустя, однако, он получил разрешение и от родителей, и от императора Александра, близкого друга их семьи и возможного его крестного, и вместе с отцом отправился на войну. В 1814 году, в феврале, уже на территории Франции, произошло сражение при Краоне, между армией Наполеона и дивизией, возглавляемой отцом Александра Строганова, Павлом Александровичем. Русских было в три раза меньше, однако победу удалось одержать. В этом сражении погиб девятнадцатилетний, единственный наследник многомиллионного Строгановского состояния, представитель графской ветви рода, Александр Павлович Строганов.[2] Ему ядром сорвало голову. Два дня проискав тело сына, найдя его и испросив разрешения покинуть армию, его безутешный отец отказался от награды за победу и отправился в Петербург, чтобы рядом с отцом и дедом похоронить и своего сына. Сам граф Павел Строганов умер спустя три года, так и не пережив постигшего его страшного горя.

Граф Александр Павлович Строганов был похоронен на Лазаревском кладбище, Александро-Невской лавры.

Строганов, Александр Сергеевич — это… Что такое Строганов, Александр Сергеевич?

Алекса́ндр Серге́евич Стро́ганов (3 (14) января 1733(17330114), Москва — 27 сентября (9 октября) 1811, Санкт-Петербург) — российский государственный деятель; член Государственного совета, сенатор; барон, с 1798 года[1] — граф; действительный тайный советник 1-го класса (15 сентября 1811[2]). Обер-камергер c 1797 г. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик ; коллекционер и благотворитель. Член Российской академии (1783), один из составителей Академического словаря.

Биография

Был единственным сыном барона (1733) Сергея Григорьевича Строганова и Софии Кирилловны Нарышкиной. Получив хорошее образование в доме родителей, завершил его путешествием за границей: в 1752—1757 годах слушал лекции в университетах Женевы, Болоньи и Парижа.

При частых поездках в чужие края занялся составлением своей известной коллекции картин знаменитейших мастеров, эстампов, камней, медалей и монет (последних свыше шестидесяти тысяч).

Создатель Строгановской дачи в Санкт-Петербурге на Чёрной Речке.

Инициатор строительства собора с привлечением русского архитектора и председатель (с 1801 года) попечительского совета по строительству Казанского собора.

Владелец одного из самых известных домов в Петербурге — Строгановского дворца на углу Невского проспекта и реки Мойки.

С 1784 года и до своей смерти был Петербургским губернским предводителем дворянства; современники его любили за пышные приемы и гостеприимство.

С 1800 года и до смерти состоял президентом Академии художеств. Состоял директором Императорской Публичной библиотеки (1800—1811).

Участвовал в работе комиссии по составлению нового уложения при Екатерине II. Отстаивал создание школ для крестьян.

Скончался 27 сентября 1811 года; и погребён на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Брак, дети

- Первая жена — графиня Анна Михайловна Воронцова (13.04.1743 — 21.02.1769), дочь графа М. И. Воронцова. Разъехались в ноябре 1762, разведены 02.07.1765.

- Вторая жена — Трубецкая, Екатерина Петровна (1744—1815). Княжна. Дочь сенатора, действительного тайного советника П. Н. Трубецкого. Брак состоялся 27.7.1769, в 1779 бросила мужа ради И.Н.Римского-Корсакова и получила развод.

- 1-й ребёнок — Павел (7.06.1772 в др. ист. 1774 — 10.06.1817). Якобинец. Граф. В 1802—1807 товарищ министра внутренних дел. В 1807 вступил в армию волонтером, позже генерал-адъютант. Командующий дивизией и корпусом.

- 2-й ребёнок — София (1776—1794).

-

Анна Михайловна,

первая жена -

Екатерина Петровна,

вторая жена -

Строганов с женой и детьми в Париже

Павел Строганов

Интересный факт

Строганов организовал первую в России партию в «живые шахматы». Она состоялась в загородном дворце графа по случаю приезда в Петербург шведского короля Густава IV в 1796 году.[3]

Примечания

Литература

- Кузнецов С. О. Пусть Франция поучит нас «танцовать». Создание Строгоновского дворца в Петербурге и соеобразие придворной культуры России в первой половине XVIII века. СПб., 2003. — 512 c. — ISBN 5-303-001090-1

- Кузнецов С. О. Не хуже Томона. Государственная, меценатская, собирательская деятельность рода Строгоновых в 1771—1817 гг. и формирование имперского облика С.-Петербурга. СПБ.: Нестор, 2006—447 с — ISBN 5-303-00293-4

- Кузнецов С. О. Дворцы и дома Строгоновых. Три века истории.. — М-СПб: Центрполиграф, МиМ-Дельта, 2008. — 319 с. — ISBN 978-5-9524-3471-4

- Susanne Jaeger, Alexander S. Stroganov (1733-1811): Sammler und Mäzen im Russland der Aufklärung, Böhlau Verlag Köln Weimar, 2007

- Малиновский К.В. История коллекционирования живописи в Санкт-Петербурге в XVIII век. СПб.: Крига, 2012. — 536 c. — ISBN 978-901805-49-7

- Кузнецов С. О. Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари. — М-СПб: Центрполиграф, 2012. — 558 с — ISBN 978-5-227-03730-5

Добавить комментарий