Виды корнеплодов: растения, виды, функции, уборка и хранение урожая – Корнеплоды: виды, польза, хранение, обработка

РазноеКорнеплоды — это… Что такое Корнеплоды?

Корнепло́д — часть растения, запасающая питательные вещества, чаще всего ассоциированные с корневой системой, откуда первая часть названия. Плодами не являются, вторая часть названия некорректна, но традиционна. В сельском хозяйстве корнеплодами называют как специально выращиваемые ради мощных сочных подземных органов растения, так и те части, которые собственно заготавливаются и употребляются в пищу и на корм животных. В формировании корнеплодов участвуют главный побег (базальная часть), гипокотиль и главный корень растения.

Репа

Маниок

Таро

Ямс

Морковь

Формирование корнеплодов характерно для двулетних растений из семейств:

Значительно реже корнеплоды формируются:

В первый год жизни у большинства корнеплодов развивается розетка листьев и «корнеплод». Его верхняя часть — «головка» — несёт розетку листьев и образована укороченным стеблем. Под ней находится «шейка», представляющая собой подсемядольное колено, или гипокотиль, — участок стебля проростка между семядолями и главным корнем (например, у моркови) или только его верхней частью (например, у свёклы, репы, брюквы). Собственно корень — обычно это главный корень проростка — ветвится, образуя боковые корни. Масса «корнеплода» состоит из разросшейся паренхимы вторичной ксилемы (семейство капустовых) или вторичной флоэмы (семейство зонтичных) и иногда коры (морковь). У свёклы кольцо прироста из ксилемы и флоэмы образуется несколькими кольцами камбия, а в паренхиме откладываются в запас питательные вещества. На 2-м году жизни из почек, находящихся в пазухах розеточных листьев, развивается цветущий и плодоносящий стебель. После оплодотворения и созревания семян растение отмирает.

Корнеплоды требовательны к влаге. Хорошие их урожаи получают на плодородных рыхлых почвах, особенно с искусственным орошением. В корнеплодах накапливаются сахара (сахарная свёкла, брюква), инулин (цикорий), крахмал (катран, картофель), минеральные соли, витамины (морковь, репа, редис).

Используются в пищу в варёном, тушёном и сыром виде, их сушат и консервируют. Важный компонент сочных кормов сельскохозяйственных животных.

Согласно статистике ФАО, в 2004 г. [1] из корнеплодов выращено более всего (в миллионах тонн):

Wikimedia Foundation. 2010.

Корнеплоды — это… Что такое Корнеплоды?

растения, выращиваемые ради мощных сочных подземных органов, неправильно называемых также корнеплодами. Обычно это двулетние растения из семейства крестоцветных (репа, редька, брюква, турнепс), зонтичных (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак), сложноцветных (цикорий, скорцонера), реже однолетние (редис) и многолетние (например, катран из семейства крестоцветных). В первый год жизни у большинства К. развивается розетка листьев и «корнеплод». Его верхняя часть — «головка» — несёт розетку листьев и образована укороченным стеблем. Под ней находится «шейка», представляющая собой подсемядольное колено, или гипокотиль, — участок стебля проростка между семядолями и главным корнем (например, у моркови) или только его верхней частью (например, у свёклы, репы, брюквы). Собственно корень —обычно это главный корень проростка — ветвится, образуя боковые корни (

К. требовательны к влаге. Хорошие их урожаи получают на плодородных рыхлых почвах. К. содержат много сахаров, минеральных солей, витаминов, каротина. Используются в пищу в варёном, тушёном и сыром виде, их сушат и консервируют.

Л. В. Кудряшов.

Рис. 1. Схема образования «корнеплода»: 1 — проросток; 2 — редис; 3 — редька; гк — главный корень; гп — гипокотиль; с — семядоли.

Корнеплоды — это… Что такое Корнеплоды?

Петрушка (Petroselinum crispum; Petroseiinum sativum Hoffm.). Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных.Распространена как огородная культура на всей территории России. Имеет две разновидности: корневая петрушка (преобладающей частью является корень, в котором концентрируется аромат) и листовая петрушка (используются в основном ароматные листья). Листовая петрушка — более пряная, особенно ее дикие виды, встречающиеся на Кавказе.

Вообще же у петрушки (независимо от вида) используется все растение — корень, листья, семена как в свежем, так и сушеном виде. Все части хорошо поддаются сушке, прекрасно сохраняют длительное время аромат. Традиционно петрушка употребляется в супы. Зелень петрушки входит в состав всех кулинарных букетов. Свежая и сухая зелень может быть использована в салаты, для приправы ко вторым овощным, мясным и особенно рыбным блюдам. Порошок зелени петрушки и ее семян входит в состав многих сложных пряностей, в основном так называемых рыбных смесей.

Культивируется в средней и южной полосе России и на Украине. Имеется несколько огородных сортов. Все они отличаются очень мясистым корнем с серовато-белой мякотью. Вкус нежнее, чем у петрушки. Кроме корня используются листья, цветки и семена.

,

,

Применяют так же, как петрушку. Корень пастернака, обладающий более мягкой тканью, можно использовать и в сыром (тертом) виде в салаты и овощные пюре.

Сельдерей (Apium graveolens L.). Синонимы: селлерей, душистая петрушка. Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. Имеет корневую и листовую разновидности. Корни в отличие от петрушки и пастернака не цилиндрическо-конические, а округлые, несколько приплюснутые, размерами с яблоко (у корневых сортов). Мякоть корня белоснежная, с очень сильным приятным ароматом. Листовые сорта сельдерея образуют очень развитую розетку нежных листьев ярко-зеленого цвета.

У обоих видов сельдерея используют в пищу в свежем и сушеном виде все части растения, даже стебель, всегда значительно более нежный, чем у петрушки.

Сушат все части растения отдельно. Зелень для сушки лучше всего собирать до цветения. Применяют в общем так же, как петрушку. Но у сельдерея есть особенности. Во-первых, корни сельдерея в свежем виде (струганые, мелко нашинкованные, тертые) можно использовать в салаты, холодные супы, особенно в сочетании с помидорами, картофелем, и в овощные пюре. Во- вторых, сельдерей идет главным образом для отдушки мясных и овощных блюд, а также домашней птицы, но в меньшей степени рыбных (его нежный аромат иногда не способен отбить рыбный запах). В-третьих, из сухих корней сельдерея трут порошок и приготавливают сельдерейную соль, используемую зимой как замену сельдерея и для приготовления бутербродов и сельдерейных соусов.

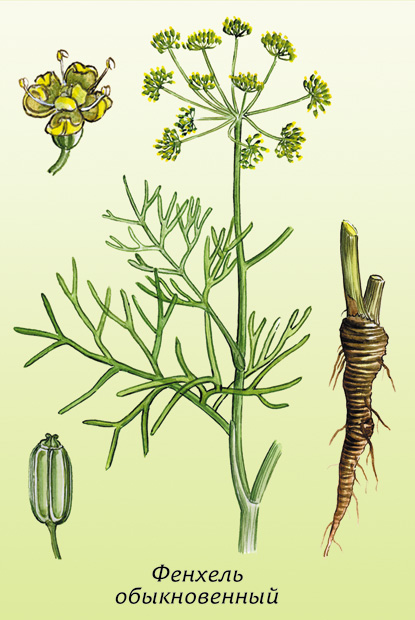

Родина — Малая Азия, Сирия. Распространен в культуре во всех странах Европы и Азии. В диком виде встречается в Крыму, на Кавказе. Все растение имеет приятный анисоподобный сладковато-пряный аромат и вкус, правда, несколько приторный, вследствие чего фенхель употребляют, во-первых, умеренно, а во-вторых, только в сочетании с другими пряностями.

Используют все части растения: корни, вырываемые ранней весной второго года или поздней осенью первого года, листья и стебли, срезаемые до цветения, цветы — в самом начале цветения и семена, которые убирают в августе — сентябре полузрелыми и дополнительно сушат в помещении с хорошей вентиляцией.

Корни и листья фенхеля употребляют в свежем виде в салаты (капустные, морковные, брюквенные), а также добавляют при тушении к рыбе и свинине (к последней — особенно корни и соус из корней).

Соусы из фенхеля идут к свинине, блюдам из субпродуктов, холодной рыбе.

Фенхель особенно широко употребляется в кухне народов Индокитая, а в Европе — во французской и итальянской кухне.

Хрен (Armoracia rusticana Lam.; Cochlearia armoracia L.). Многолетнее травянистое растение семейства крестоцветных.

Возделывается в России почти повсюду. В диком виде встречается в средней полосе европейской части страны, на Кавказе и в Западной Сибири.

Используют главным образом корни и в меньшей степени — молодые, нежные светло-зеленые листочки хрена.

Листья применяют только в свежем виде в салаты, супы, на бутерброды и при засолке огурцов и помидоров — аналогично укропу.

Из корней приготавливают особые растворы, известные в кулинарии под названием столового хрена, который подают к холодным блюдам и закускам.

Приготовление столового хрена. Корни тщательно промыть в холодной воде, хорошо очистить внешнюю грубую поверхность от поражений и потемнений (слегка соскоблить) и натереть деревянистый упругий корень на мелкой терке. К полученной массе прибавить немного соли, вдвое- втрое больше сахарного песку, 1—2 чайные ложки лимонной цедры в порошке и в качестве «растворителя» в зависимости от назначения и вкуса — холодную кипяченую воду, подкисленную лимонным соком, или 1-процентным раствором ароматизированного уксуса, или свекольным соком с лимоном, или лимонной кислотой, или сметаной. Можно растворять хрен также растопленным сливочным маслом, рыбным и мясным бульоном. После этого надо дать хрену настояться хотя бы 30— 40 минут, как минимум, после чего он готов к употреблению. Растворять, настаивать и хранить хрен можно только в тщательно закрытой стеклянной посуде, иначе весь его «дух», или, как говорят, вся его «злость» испарится. Все «растворители» должны быть только в холодном виде. Заливать хрен горячей водой или же смешивать его с 3-процентным раствором уксуса, как предлагается в некоторых поваренных книгах, нельзя. «Растворитель» по объему должен чуть превышать массу натертого хрена.

Столовый хрен можно использовать не только как самостоятельную приправу, но и как основу для приготовления различных соусов.Корни хрена можно также сушить. Но делать это надо крайне тщательно и как можно быстрее, чтобы хрен не выдохся. Главное, перед этим нельзя мочить хрен, чтобы он не набрал лишней воды. Мелко нарезанные высушенные корешки надо стереть в фарфоровой ступке в порошок и хранить его в сухой, герметически закрытой посуде в сухом месте. Достаточно разбавить такой порошок в подкисленной лимоном воде, чтобы моментально получить столовый хрен (даже без дополнительного настаивания).

Брюква — Википедия

| Брюква | |||

|---|---|---|---|

промежуточные ранги

| |||

Brassica napus var. napobrassica (L.) Döll, 1843 | |||

Брю́ква (лат. Brassica napobrassica) — двулетнее растение, имеющее пищевое и кормовое значение; вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные.

Даёт высокие урожаи на плодородных супесчаных и суглинистых почвах с хорошим увлажнением. Наиболее распространены сорта Красносельская и Шведская. Вегетационный период — 110—120 дней.

В некоторых районах России известна под названиями бручка, бухва, бушма, галанка, грухва, желтуха, землянуха, калега, калива, каливка, калига, калика, немка, либо шведская репа[2]. В обиходной речи в России «брюквой» ошибочно называют кормовую свёклу — растение совершенно иного семейства.

В первый год из семян брюквы развивается розетка листьев и корнеплод (мясистый корень), во второй — цветоносные побеги и семена.

Стебель прямой, высокий, облиственный.

Нижние листья лировидно-перистонадрезанные, редко опушённые или почти голые. У двулетних форм листья более крупные, в розетке. Средние стеблевые листья наполовину охватывают стебель, голые; верхние листья цельные, сидячие. Всё растение вместе с нижними листьями сизое.

Соцветие — кисть (в начале цветения цветки ниже бутонов). Лепестки золотисто-жёлтые; отгибы обратнояйцевидные, постепенно переходят в короткий ноготок, который короче отгиба и чашечки.

Плод — длинный многосемянный стручок, 5—10 см длиной, гладкий или слабо бугорчатый, на цветоножке 1—3 см длиной, восходящий или горизонтальный, боковые жилки створок мало заметны; носик тонко оттянуто-конический, 1—2 см длиной, бессемянный, реже с 1—2 семенами, составляет 1⁄5—1⁄6 длины створок. Семена шаровидные, тёмно-коричневые, слегка ячеистые, до 1,8 мм в диаметре. Масса 1000 семян колеблется от 2,50 до 3,80 г, длина и ширина их от 1,30 до 2,30 мм, толщина от 1,20 до 2,10 мм. Число хромосом 2n= 38.

Форма корнеплодов в зависимости от сорта бывает округлая, овальная, цилиндрическая и округло-плоская. Мякоть жёлтая (разных оттенков) или белая, кожица в верхней части корнеплода, выступающей над поверхностью почвы — серо-зелёная или фиолетово-красная, в остальной части — жёлтая. Окраска коры и мякоти — сортовой признак.

|  | |||||||||

Слева направо: лист, стручок, соцветие, корнеплоды | ||||||||||

Содержит 7,3 % углеводов, 1,1 % азотистых веществ, 0,16 % жиров (горчичное масло)[3], клетчатку, крахмал, пектины, витамины В1, B2, P, С, каротин, никотиновую кислоту, минеральные соли (калий, серу, фосфор, железо, кальций).

В отличие от репы, в брюкве больше минеральных веществ, она превосходит репу по содержанию витамина C, который к тому же отличается высокой стойкостью при зимнем хранении и варке.

В культуре[править | править код]

Есть предположение, что брюква впервые появилась в Средиземноморье от случайного скрещивания листовой капусты и одной из форм репы. Одни учёные утверждают, что о брюкве не было письменных упоминаний до 1620 г. Именно тогда брюкву впервые описал швейцарский ботаник Каспар Баугин, который в своей работе Prodromus theatri botanici отмечал, что в диком виде растение растёт в Швеции. Сторонники другой теории полагают, что брюква — уроженка сибирского региона России, откуда она и попала в Скандинавию. Особенно полюбили брюкву в Швеции, Германии и Финляндии. Брюква была любимым овощем немецкого писателя Гёте.

Возделывается также и на корм скоту. По цвету корня различают жёлтомясые сорта, используемые как столовые, и беломясые, более грубые, кормовые.

Брюква растение холодостойкое, лучшая температура для формирования корнеплодов 15—18 °С. Семена начинают прорастать при 1—3 °С (оптимальная температура 12—17 °С), всходы выдерживают кратковременные заморозки до −4 °C. Брюква может переносить и длительную жару в сочетании с засухой, но при этом её корнеплоды становятся деревянистыми и невкусными, поэтому в южных районах её высевают одной из первых культур, чтобы урожай успел созреть до наступления жары.

Цветущие семенники брюквы дают пчёлам нектар и обножку[4].

Брюква во многом сходна с репой, но по питательности превосходит её. В пищу брюкву используют в сыром виде (салаты), а также после тепловой обработки (в тушёном, жареном и варёном виде). Брюква хороша в сочетаниях с другими овощами в овощных рагу. В удмуртской кухне используется для приготовления пирогов с начинкой из брюквы (сяртчынянь), также тушится в кастрюле в печи (паронка). Как приправу можно использовать свежую ботву брюквы в салатах, а сушеную ботву в супах и соусах.

Брюква содержит высокий процент кальция, благодаря чему является хорошим средством для лечения больных, страдающих размягчением костной ткани. В далёком прошлом семена брюквы использовали для лечения кори у детей, для полоскания рта и горла при воспалительных процессах. Корнеплоды брюквы считались прекрасным ранозаживляющим, мочегонным, противовоспалительным и противоожоговым средством. Сок брюквы — эффективное средство для заживления ран[источник не указан 2320 дней]. Брюква — ценный продукт питания, особенно в зимний и ранневесенний периоды, когда ощущается недостаток витаминов. В лечебном питании её рекомендуют при запорах, включают в питание больных атеросклерозом. Однако употребление в пищу блюд из брюквы противопоказано при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Традиции, связанные с брюквой, и интересные факты[править | править код]

Ежегодно во вторую субботу ноября в швейцарском городе Рихтерсвиль на берегу озера Цюрих проходит праздник под названием Raben-Chilbi, главное действующее лицо которого — брюква. В 2004 году празднику исполнилось 100 лет.

В австрийском Зальцбурге, в княжеских покоях и княжеской капелле замка Хоэнзальцбург (Hohensalzburg), находится более сорока изображений брюквы на гербах, выполненных в различной технике. Этот герб является фамильным гербом архиепископа Леонхарда фон Койчаха, правившего с 1495 по 1519 год и внёсшего значительный вклад в строительство и техническое перевооружение крепости. Легенда гласит о том, что якобы отец будущего архиепископа, пытаясь урезонить шалящего потомка, запустил в его голову очищенной брюквой, со словами нравоучений в его адрес. Более прозаичная версия происхождения герба говорит о том, что Каринтия, регион Австрии, откуда происходил архиепископ, славилась своей брюквой.

Корнеплоды — это… Что такое Корнеплоды?

корнеплодные растения — возделываются на полях и в огородах для получения мясистых, большей частью крупных корней, употребляемых отчасти в пищу человеком и для корма животных, отчасти служащих сырьем для заводской промышленности. Важнейшие из них: свекловица, сахарная и кормовая, брюква с репой, пастернак, морковь, цикорий и сельдерей; корни и листья (см. Ботва) первых пяти и листья цикория доставляют хороший корм для животных; особенно пригодны для молочного скота корни брюквы, которые увеличивают количество молока, улучшая и его вкус, также корни моркови, делающие молоко более жирным; последние составляют также хороший корм для овец, гусей, свиней (в вареном виде) и в особенности, как и пастернак, пригодны для лошадей. Все корни К. (кроме сельдерея и цикория) могут служить и для откорма скота, но, вследствие водянистости, недостатка протеина и обилия углеводов должны быть скармливаемы с другими кормами — жмыхами, зерном и соломой. Водянистость служит также затруднением для более дальней перевозки их и сохранения зимой. При возделывании К. сельский хозяин стремится: а) выращивая их для технически-заводских целей получить с данной площади возможно большее количество корней, наилучшего вида, формы и развития с самым высоким содержанием сахара (в свекловице), или сухого вещества, наиболее богатого питательными составными частями (в цикории) и б) желая обеспечить хозяйство кормовыми средствами — выращивать на данной площади возможно большее количество растительной массы, особенно богатой содержанием сухого вещества и в нем белков, причем, сообразно с содержимыми в хозяйстве животными и преследуемыми там целями, следует иметь в виду, чтобы в продуктах производства — урожае — отношение азотистых веществ к безазотистым и жиру наиболее соответствовало для требуемого при успешном кормлении. В севообороте К., как паровые растения, могут следовать, безразлично, за всеми растениями, но предпочтительно после яровых хлебов, за исключением сахарной свекловицы и цикория, которые лучше всего растут после озимой ржи, и моркови, успешно произрастающей после другого парового растения, под которое была удобрена почва; точно также и брюква часто следует за люцерной и клевером, репа может быть разводима как «пожнивное растение», т. е. после рано оставляющего поле озимого хлеба, если только возможна уборка ее осенью того же года, для посева на данном поле весной яровых растений; «подсеивают» также репу под гречиху и морковь под озимые рожь и рапс, ячмень, лен, мак и сурепку. В редких случаях советуют (Шверц) смешанный посев двух К. — пастернака с морковью. После К. поле занимается наиболее ценными растениями: яровой пшеницей, овсом, ячменем, просом, а также бобовыми и льном, но последние два могут быть выращиваемы только на почвах, богатых содержанием калия, за цикорием часто следует какое-либо другое паровое растение или кормовое на зеленый корм. При введении К. в севооборот следует обратить внимание на а) значительное требование или от почвы азота, калия, извести и фосфорной кислоты и потому выгодности разведения их только на почвах, богатых этими веществами, или при возможности искусственного доставления их почве посредством удобрения. Последнее имеет тем большее значение, что при выращивании К. для заводско-промышленных целей, они обычно вывозятся из хозяйства, или же, при благоприятных даже условиях, только содержимое в заводских отбросах К. прямо непосредственно или после скармливания скоту возвращается почве в виде удобрения и б) необходимость при культуре их глубокой обработки почвы и многократного мотыжения и окучивания, что соединено со значительными расходами и возможно только в густонаселенных местностях и при существовании в хозяйстве средств для увеличения упряжных сил.

С.

Свёкла (род) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Свёкла[5] (лат. Béta[6]) — род одно-, дву- и многолетних травянистых растений семейства Амарантовые (ранее род относился к семейству Маревые).

Самыми известными представителями являются: свёкла обыкновенная, сахарная свёкла, кормовая свёкла. В обиходе все они носят общее название — свёкла. В юго-западных областях России и на большей части Украины растение называют буряк или бурак (также и в Белоруссии — белор. бурак)[7] (не путать с бурачком). Встречается на всех континентах, кроме Антарктиды.

Формула цветка: ∗P5A5G(2…3_){\displaystyle \ast P_{5}\;A_{5}\;G_{({\underline {2…3}})}}[8].

Все современные виды свёклы происходят от дикой свёклы, растущей на Дальнем Востоке и в Индии, которую использовали в пищу с незапамятных времён. Первые упоминания о свёкле относятся к Средиземноморью и Вавилону, где её использовали как лекарственное и овощное растение. Первоначально употребляли в пищу только её листья, а корни использовались в лечебных целях.

Свёклу очень ценили древние греки, приносившие свёклу в жертву богу Аполлону. Первые корнеплодные формы появились (по Теофрасту) и были хорошо известны к IV веку до нашей эры.

К началу н. э. появились культурные формы обыкновенной корнеплодной свёклы; в X—XI веках они были известны в Киевской Руси, в XIII—XIV веках — в странах Западной Европы. В XIV веке свёклу начали выращивать в Северной Европе.

Кормовая свёкла была выведена только в XVI веке в Германии. Полная дифференциация свёклы на столовые и кормовые формы произошла в XVI—XVII веках и уже в XVIII веке этот овощ быстро распространился по странам Европы. Кормовая свёкла по химическому составу мало отличается от других видов свёклы, но её корнеплоды содержат большое количество клетчатки и волокон.

Сахарная свёкла появилась в результате интенсивной работы селекционеров, начало которой было положено в 1747 году, когда Андреас Маргграф выяснил, что сахар, который до того получали из сахарного тростника, содержится и в свёкле[9]. В то время учёный смог установить, что содержание сахара в кормовой свёкле составляло 1,3 %, тогда как в корнеплодах ныне существующих, выведенных селекционерами сортов, оно превышает 20 %. Открытие Маргграфа впервые сумел оценить и практически использовать лишь его ученик Франц Карл Ашар, который посвятил свою жизнь проблеме получения свекловичного сахара и в 1801 году оборудовал в Нижней Силезии фабрику, где сахар вырабатывали из свёклы. С тех пор сахарная свёкла распространилась, и в настоящее время является вторым источником сахара после сахарного тростника.

С конца XIX и в XX веке все виды свёклы распространились на все континенты, кроме Антарктиды.

Листья и корнеплоды практически всех видов тем или иным образом используются в пищу для людей и корм для животных, а также как сырьё для промышленности. Этот корнеплод богат калием, антиоксидантами и фолиевой кислотой, хорошо понижает кровяное давление[10][неавторитетный источник?]. В народной медицине кулинарные рецепты со свёклой используются для лечения запоров.

Систематики относят к роду Свёкла (Beta) около десятка видов[11]

- Beta // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.

- Бета, растения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1891. — Т. IIIa.

- Каншин., Δ. Бурак // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1891. — Т. V.

- Ростовцев С. И. Свекла // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1900. — Т. XXIX.

- Свёкла // Сафлор — Соан. — М. : Советская энциклопедия, 1976. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 23).

- Красочкин В. Т. Свёкла. — М. — Л.: Сельхозгиз, 1960. — 439 с.

- Карпенко П. В., Свекловодство, 3 изд., М., 1964;

- Сортоописание овощных бахчевых культур и кормовых корнеплодов, М., 1965.

- Биология и селекция сахарной свёклы, М., 1968;

- Культурная флора СССР, т. 19 — Корнеплодные растения, Л., 1971;

- Beta (англ.): сведения о таксоне на сайте Tropicos.

Редис — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 декабря 2017; проверки требуют 4 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 декабря 2017; проверки требуют 4 правки.| Редис | |||

|---|---|---|---|

Корнеплоды редиса | |||

промежуточные ранги

| |||

Raphanus sativus var. radicula Pers., 1806 | |||

Цветок редиса

Цветок редиса  Редис с продолговатыми корнеплодами

Редис с продолговатыми корнеплодами  Редис с круглыми корнеплодами

Редис с круглыми корнеплодамиРеди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. Редис с точки зрения классификации — группа разновидностей[источник не указан 1192 дня] вида Редька посевная (Raphanus sativus).

Редис — съедобное растение и выращивается как овощ во многих странах мира. Его название происходит от лат. radix — корень.

В пищу обычно употребляют корнеплоды, которые имеют диаметр от 2,5 см и покрыты тонкой кожей, окрашенной в красный, розовый или бело-розовый цвет. Корнеплоды редиса имеют острый вкус. Такой типичный вкус редиса обусловлен содержанием в растении горчичного масла, которое при давлении преобразуется в гликозид горчичного масла.

По происхождению различают европейскую, японскую и китайскую группы сортов.

По вегетационному периоду различают:

- Однолетний. Такое растение дает плоды и семена в год посева.

- Двулетний. Растение даёт корнеплод в год посева, а семена только на следующий год.

По методу посева различают парниковые и грядные (открытого грунта).

Форма корнеплода может быть от плоско-округлой до веретеновидной.

Цвет корнеплодов может быть розовым, белым, красным, жёлтым, фиолетовым.

Редис применяется в качестве овощной культуры практически повсеместно. В пищу употребляют как корнеплоды (в основном в салатах и окрошках), так и листву (в салатах, окрошках, супах). Редис ценится как ранний овощ, в средней и западной России он допускает посев в полутеплых парниках уже в марте. В апреле редис возможно уже высевать в грунт. Таким образом, уже в апреле можно получить первый урожай парникового редиса. Раннее созревание плодов редиса и высокое содержание в нём ряда необходимых человеку витаминов привело к тому, что редис стал популярен в тех районах, где людям необходимо восстанавливать иммунитет после достаточно продолжительной зимы. Кроме того, редис хорошо переносит пересадку.

Кроме употребления в пищу редис также часто используется для маркировки линии посевов других овощных культур, таких как лук или морковь. Ростки редиса появляются уже через 2—3 дня, что позволяет проводить обработку грядок ещё до появления всходов других культур. Корнеплоды редиса вырастают за 3—5 недель.

Содержание[править | править код]

| 100 г редиса содержат примерно: | |||

| Энергия | 13,6…14,6 ккал или 57…61 кДж | Белки | 1,1 г |

| жир | 0,1 г | углеводы, используемые | 2,0 г |

| Пищевые волокна | 1,6 г | Вода | 94 г |

| Натрий | 17 мг | Калий | 225…255 мг |

| Кальций | 34…35 мг | Фосфор | 28 мг |

| Магний | 8 мг | Железо | 1,2 мг |

| Фтор | 0,10 мг | Витамин A | 4 мкг |

| Витамин E | ? | Витамин B1 | 0,04 мг |

| Витамин B2 | 0,04 мг | Никотиновая кислота (ниацин, витамин PP, витамин B3) | 0,2 мг |

| Витамин B6 | 0,06 мг | Витамин C | 27…29 мг |

| Салициловая кислота | 1,24 мг | ||

- Редис стал одним из культурных растений, которые выращивались на Международной космической станции в рамках изучения генетических особенностей выращенных в невесомости растений. Редис был выбран из-за его относительно короткого вегетационного периода — около 30—45 дней, а также потому, что у редиса съедобны как корнеплод, так и листья, что делает его очень удобным продуктом питания для выращивания в космосе[2].

Добавить комментарий